多様性を認(rèn)めると、不公平になる?

これからの社員と組織の新たな関係に向けて

すべての人が自分らしく、最大限のパフォーマンスを発揮できるように就労環(huán)境を整備し、イノベーティブで強(qiáng)い組織を目指す。このような経営手法としてのダイバーシティ&インクルージョンは、企業(yè)規(guī)模を問(wèn)わず、あらゆる組織のスタンダードとなりつつあります。

一方、仕事の現(xiàn)場(chǎng)で一人ひとりの違いを認(rèn)め合い、尊重することは、互いのコミュニケーションに心理的?時(shí)間的コストを必要とします。場(chǎng)合によっては、相手を理解できずに不安やストレスを抱えたり、社員間のコンフリクトを生じさせたりすることもあるでしょう。

第7回は、福山支店の錦織隆幸支店長(zhǎng)と、公共系コンサルティング企業(yè)の代表取締役でありながら二児の父親として育児休業(yè)を取得後、現(xiàn)在は時(shí)短勤務(wù)を続けているというマカイラ株式會(huì)社の藤井宏一郎さんが登場(chǎng)します。経営マネジメント、そして一個(gè)人としての立場(chǎng)から、組織のダイバーシティ&インクルージョンに取り組む際に生じる課題と、またそれらをどのように解決していくことができるかについて対話していただきました。

- ※本稿は2022年12月16日取材時(shí)點(diǎn)の內(nèi)容です。

- ※新型コロナウイルス感染癥対策の観點(diǎn)から、撮影時(shí)のみマスクを外して対話を?qū)g施しています。

CONTRIBUTORS

今回、対話するのは???

社員一人ひとりの頑張りから10年後の福山支店を輝かせることをみんなの目標(biāo)にしています

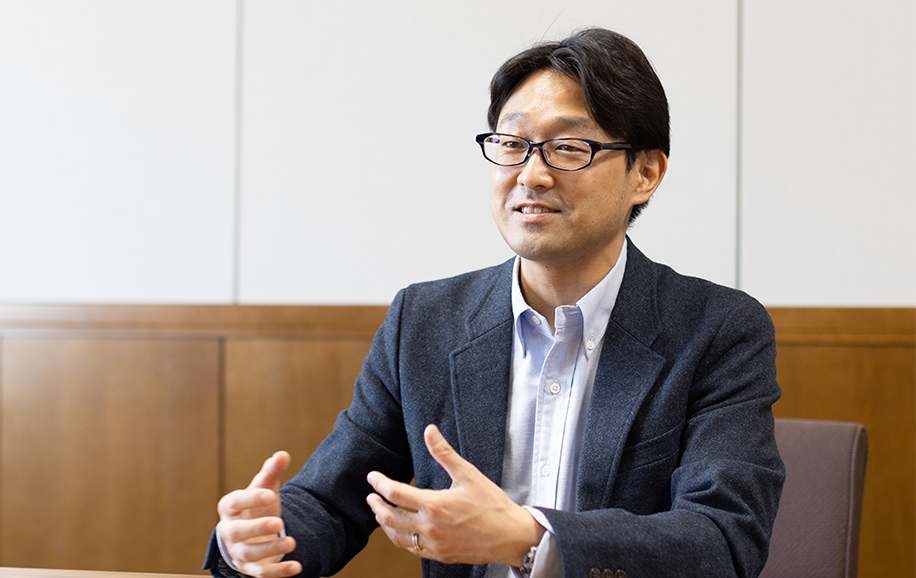

錦織 隆幸

大和ハウス工業(yè)株式會(huì)社

福山支店 支店長(zhǎng)

1997年入社。大和ハウス工業(yè)山陰支店米子集合住宅営業(yè)所、山陰集合住宅営業(yè)所長(zhǎng)を経て、2016年に山陰支店支店長(zhǎng)。2019年10月より福山支店支店長(zhǎng)に著任し、80名ほどからなるメンバーのマネジメントに従事。

さまざまな背景を持つ人がネクストステージを目指せる組織から日本を活性化したい

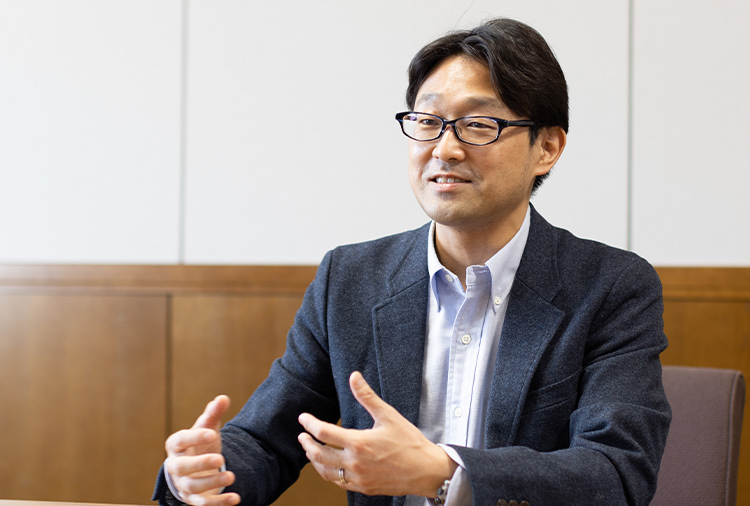

藤井 宏一郎

マカイラ株式會(huì)社 代表取締役CEO

科學(xué)技術(shù)庁(現(xiàn):文部科學(xué)省)、グーグル合同會(huì)社執(zhí)行役員兼公共政策部長(zhǎng)等を経て、2014年に公共政策コミュニケーション分野のコンサルティングサービスを提供するマカイラ株式會(huì)社を設(shè)立。社員のウェルビーイングとキャリアアップを最優(yōu)先した人事労務(wù)管理制度のもと、自らも半年間の育児休業(yè)を取得、現(xiàn)在も時(shí)短勤務(wù)を継続中。多摩大學(xué)ルール形成戦略研究所客員教授。

なぜ、企業(yè)はダイバーシティ&インクルージョンに取り組むべきなのでしょうか。組織と社員それぞれの意義と課題、そしてその解決策とはどのようなものでしょうか。一緒に考えてみましょう。

1

ダイバーシティ経営に求められる「人間力」とは

-

私は大和ハウスに入社してから、集合住宅の営業(yè)部門(mén)で、オーナーさまに賃貸住宅経営などの土地活用のご提案と、その運(yùn)用までをフォローする仕事をしてきました。

現(xiàn)在は、福山支店の支店長(zhǎng)として、80名ほどの社員とともに、広島県福山市を中心とした備後エリアを擔(dān)當(dāng)しています。今日はよろしくお願(yuàn)いします。

-

私はもともと國(guó)家公務(wù)員で、現(xiàn)在の文部科學(xué)省の出身です。

その後IT企業(yè)などを経由して、今は會(huì)社を設(shè)立し、民間、特にスタートアップ企業(yè)をお客さまに、新しい産業(yè)の発展に向けた政策はどうあるべきかについて、政府や行政への提言を支援しています。 -

民間の聲を、政治家に伝えるお仕事ということでしょうか。

-

そうですね。公的なセクターに向けたPR會(huì)社やロビー會(huì)社の位置づけです。一般の生活者を相手とするPR會(huì)社と違い、ちょっと特殊な仕事なので、さまざまなバックグラウンドを持つ人でチームをつくり、サービスを提供する必要があります。

そのため、元政治家で次の機(jī)會(huì)を狙っているとか、長(zhǎng)時(shí)間労働になりがちな行政の仕事を辭めて、子育てしながらゆとりを持って働きたいなど、人生の次のステージを目指しながら、複數(shù)のゴールを持って生きている人たちの人材プラットフォームのような會(huì)社になっています。

さまざまな背景がある人であってもスムーズに入社できて、柔軟な人事制度のもとで自分を磨きながら働ける。そんな止まり木のような場(chǎng)所となり、日本を活性化したいと考えています。

-

まさに多様な人材の個(gè)性をうまく融合して生かす組織をつくっておられるのですね。でも、行政関係の分野は、一日24時(shí)間のうちほとんどを仕事に費(fèi)やしているというような人がまだ大半なのでは?

-

そうですね。例えば、日本の総理大臣が「一日8時(shí)間しか働きません」と言ったら、たぶん國(guó)家が路頭に迷ってしまいますから。

でも、公共の仕事は社會(huì)にとって大変重要なのに、そういう知見(jiàn)を持つ方たちが家族の事情や自分の體調(diào)などを背景に、時(shí)間に制限があるからと公務(wù)員などの仕事を辭めざるを得ないというのは、社會(huì)的な損失ですよね。

ですから、まずは私たちが受け皿となって、公共の仕事に関わる人たちがワーク?ライフ?バランスを?qū)g現(xiàn)できる環(huán)境をつくろうと思っています。

-

當(dāng)社でも、新卒で入社した社員たちが、結(jié)婚や出産などプライベートの変化や、仕事でも経験や実績(jī)を積んでいくなどしながら、それぞれの背景から仕事に対する価値観が変化し、多様になっていきます。

私自身は、長(zhǎng)女が重度の障がいを持って生まれたため、変わらざるを得ませんでした。また、小さい頃に父を亡くして母ひとりの家庭で育ったため、「本來(lái)、人は弱いものだ」という原體験が自分の生き方のルーツになっています。

こうした背景は、人種や性別などと同じく、いわば変えられぬ宿命なのだと思います。その宿命をいかに仕事や人生において生かせるかどうか。今は困難に思えることでも、數(shù)年後にそれをよかったことにできるかどうかは私という人間の力なのだ、と思うように心がけてきました。

-

現(xiàn)在のように社會(huì)がワーク?ライフ?バランスの仕組みをつくる前から、ご家庭の事情と仕事を両立させていくプロセスをつくってこられたのですね。

私も半年間、育児休業(yè)を取り、現(xiàn)在も時(shí)短勤務(wù)をしていますが、ようやく、仕事と子育ての両方の悩みが見(jiàn)えてきたところです。

錦織さんはまさに新しい働き方のパイオニアであり、リーダーでいらっしゃるのだと思います。

-

働き方に関する社會(huì)の意識(shí)が変わってきたことは非常にありがたいと思います。例えば、子どもの病院の付き添いをするにも、昔は苦労していましたので。

ですから、部下に対してもなるべくプライベートのことまで知って理解しておきたいと考えています。特に親元を離れた一人暮らしや若い夫妻などには、親のような相談相手になれたらと。

プライベートのつまずきは小さなことでも、個(gè)人にとっては大きな問(wèn)題です。自分の経験があるからわかる。だからまずは自分のことを話すようにしています。私は人生をこうやって生きてきたよ、という人生観を話すと相手も話しやすくなる。そこからプライベートと仕事との両立を一緒に考えていけるようにと考えています。なかなか難しいですが。

福山支店の目標(biāo)である「支店設(shè)立30周年の2026年に存在意義のある輝かしい支店でいよう」は、社員みんなの合言葉になっている

-

確かに、どこまで相手の人生に立ち入っていいのかという問(wèn)題もありますが、錦織さんが実踐されているような社員に対する思いやりを持ち、個(gè)別の深い人間関係を築いていくような、いわば上司の「人間力」は、組織のダイバーシティを確保していくうえで重要なマネジメント能力になってくると言えそうですね。ダイバーシティというと、「人種?性別」など類(lèi)型的?制度的に捉えがちですが、本質(zhì)は個(gè)々人の事情に応じて、それぞれの居場(chǎng)所や働き方を確保していくことですから。

-

そうですね。それを磨かないと。私を育ててくれた上司も「人間力」のある方でした。上司が私という人間をつくってくれたと感謝しています。

2

多様性への配慮が不公平感につながる理由

-

でも、世の中すべての上司がドラマにでてくる熱血教師のように、悩んでいる子どものために人間力すべてをかけてぶつかるってことはできないですよね。プライベートについては話したくない、という部下もいます。やはり組織として制度化?仕組み化していくことも重要だと思います。

例えば、人事部が主導(dǎo)して「週に1回必ずOne on Oneミーティングをやる」というルールをつくる、といったことです。男性の上司と女性の部下の場(chǎng)合など、一対一で話す機(jī)會(huì)をつくりにくくても、仕組み化していくことによって、個(gè)別の人間力で解決しなくちゃいけないところの負(fù)擔(dān)をオフロードできていくと思うんですよね。

-

確かにそうですね。私の場(chǎng)合は、本人ではなく、まわりの社員に聞くことも多いですが。

-

それから、多様な人々が一つになって仕事をするためには、組織の「ミッション」「バリュー」「パーパス」をしっかりと定義しておくことも重要だと思います。そうでないと、働き方もバラバラ、立場(chǎng)もバラバラ、よって組織自體がバラバラになってしまいます。

藤井さんが代表を務(wù)める株式會(huì)社マカイラでは、多様な専門(mén)分野やキャリア、ルーツを背景に持つ30名ほどのメンバーでチームをつくりサービスを提供している

-

福山支店では、「支店設(shè)立30周年の2026年に存在意義のある輝かしい支店でいよう」を目標(biāo)に掲げています。大和ハウスグループ全體のミッションは少し規(guī)模が大きいので、事業(yè)所としてのミッションに落とし込みをして、さらに自分ごととして頑張れるような目標(biāo)をつくりました。

-

いいですね。社員が組織にコミットできていることが大切ですよね。組織から得たものがある分、自分も組織に貢獻(xiàn)しようとか、まわりと學(xué)び合おうとする姿勢(shì)が生まれます。

一方、組織との心の交流がなく、コミットメントが弱い狀態(tài)で、多様性を尊重した柔軟な働き方の環(huán)境を提供すると、組織から得られる便益だけを受けて、自らは貢獻(xiàn)しない人が出てきてしまうことがあります。「フリーライダー」と呼んでいますが、こうした人たちの存在が歪みをもたらし、今度は「なぜあの人は子育てを理由に仕事に來(lái)なくていいのか」、「私は獨(dú)身だからあの人の肩代わりをさせられている」など組織內(nèi)に不公平感をもたらしてしまい、真のダイバーシティが進(jìn)みにくくなります。

-

そうですよね。本來(lái)、ダイバーシティに関連する制度がもたらすのは、同じ社員なのに対応に差があるといった「不公平」ではなく、そもそも人は多様で違いがあるから同じように対応はできないという「不平等」です。ですから、「不平等」は當(dāng)然のものと理解し、すべて受け入れるべきだと思っています。

このことを長(zhǎng)たる者として、社員に理解してもらえるよう伝える準(zhǔn)備が必要です。それは、マニュアルを配布するような類(lèi)のことではなく、私が言葉でしっかりと伝えるようにしています。そうしないと、多様性への配慮は空回りすることがあるのです。

そのうえで、藤井さんのおっしゃるフリーライダーのような人というのは、まさに「不公平」をもたらしますから、やはり「上司はちゃんと見(jiàn)ているんだな」と思ってもらい、行動(dòng)を改めてもらうことが大事だと思います。

3

ルール≦カルチャー。

組織と社員、新たな信頼関係のつくり方

-

組織として不公平感に対処しようとするとき、細(xì)かいルールをたくさんつくるという方法もありますが、それによってガチガチになるのも、本末転倒です。本來(lái)は、〇〇休暇という制度がなくても、それぞれの人の事情をお互いに理解しておくとか、そもそも事情を話さなくても休暇が取れるような信頼関係を築いておけばよいはずです。

-

どこまでをルールにして、どこをカルチャーに任せて、どのくらい自由にやっていくのか、判斷としては迷うところですよね。

そのうえで今思うのが、組織は「あなたの人生に合わせて柔軟にいろんな制度をつくっていきます。ただ、柔軟にやるからにはあなたも身勝手に利用するのではなく、みんなが気持ちよく働けるように、できるだけ協(xié)力してくださいね」という心の契約を社員と結(jié)び直すような、新しい共通理解をつくる時(shí)代が來(lái)ているということです。

-

なるほど。組織からの働きかけだけではなく、制度を利用する社員本人がきちっとコミュニケーションをして周?chē)欷苏h明する義務(wù)も、やはりあると思いますね。それをやるかどうかも、先ほどのフリーライダー問(wèn)題のように、ちょっとずるいか、そうでないかを判斷する一つの物差しになるかもしれません。

-

そうなんです。そしてまわりの社員たちも、それぞれが抱える背景や事情には違いがあるのだ、ということを互いに受け入れ、配慮し合うようなカルチャーが重要ですよね。なかなか難しいことだとは思いますが。

-

そもそも多様性と言いますが、生まれながらにやっぱり境遇が違うのが人間です。不平等をどうやって切り抜けていくかは、一人ひとりが當(dāng)事者として抱える差異を劣等感ではなく特徴として受け入れるしかない。

自分または相手がどんな境遇であれ、その特徴の捉え方や価値観をポジティブに変えていく。それこそが最も重要なのではというのが未來(lái)に向けた私の感覚です。

-

プライベートに変化があっても、仕事を辭めたり、抑圧されたりすることなく幸せに活躍していけること。それが例外的、恩恵的なことではなく、そういった人たちが會(huì)社の中に包摂されることが、逆に會(huì)社の強(qiáng)さ、社會(huì)の強(qiáng)さになっていくというところまでいかなくてはなりません。

そのために、一つは組織制度を工夫する。もうひとつはやはり上司も部下も、個(gè)々の人間力を上げる。この2つの山を同時(shí)に登っていくことによって包摂を完成させていくっていうのが、これからのダイバーシティ経営の在り方だと思うんですよね。

-

人間力って、やっぱり正直な気持ちや「心」のことですよね。2022年のFIFAワールドカップで日本代表の森保一監(jiān)督が最後に、深々と頭を下げた姿が印象的でした。正直な心が響けば、きっと人はついてきてくれるんじゃないかと思っています。

今日はお話しいただき、ありがとうございました!

4

まとめ

ダイバーシティ経営は不公平ではなく、不平等がベースにあることを理解しよう。企業(yè)のミッションやパーパスの実現(xiàn)に向け、社員それぞれのパフォーマンスが最大化されるよう、一人ひとりに異なる配慮や対応をするという不平等である。このことを受容するカルチャーと、共通理解としての制度?ルールによって、社員と組織は新たな信頼関係を結(jié)ぶことができるようになる。

5

SHARE YOUR THOUGHT

対話をつなげよう

-

お二人の対話に、「不平等」というキーワードがありました。「不平等」は社員の多様性に関するものだけでなく、企業(yè)が手掛けるビジネス領(lǐng)域の多様さ、幅広さのなかにも存在すると思います。例えば、事業(yè)分野や対象地域など、擔(dān)當(dāng)する業(yè)務(wù)によって、ビジネス規(guī)模の大小や、成果の見(jiàn)えやすさなどには「違い」があります。この「違い」は、「不平等」と言い換えることもできるでしょう。そして「不平等」が、ときに不公平感につながってしまう場(chǎng)面もあると思います。

そんなビジネス環(huán)境の「不平等」にも、『負(fù)けることなく、當(dāng)然のものと受け入れていこう。他の場(chǎng)所ではなく、この福山支店で、10年後も頑張っていられる自分でいよう』という錦織支店長(zhǎng)の力強(qiáng)い言葉は、みんなの目標(biāo)になっています。上司が將來(lái)を見(jiàn)據(jù)えながら、現(xiàn)在の自分もしっかりと理解し、評(píng)価してくれているという安心感は、會(huì)社と社員の信頼関係につながっています。こうした錦織支店長(zhǎng)の言葉や行動(dòng)を、私自身も実踐し、部下へと受け継いでいくことで、組織全體の信頼をさらに強(qiáng)固なものにしていきたいと思います。

大和ハウス工業(yè)株式會(huì)社

福山支店福山住宅営業(yè)所 所長(zhǎng)

多田 修將