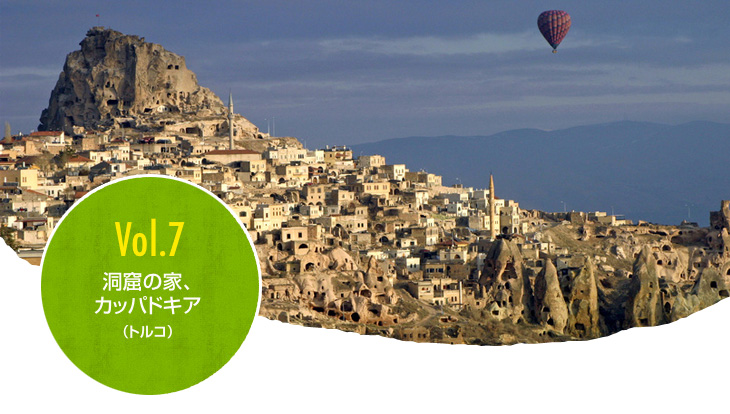

Vol.7 洞窟の家、カッパドキア(トルコ)

カッパドキアの気候?特徴

トルコはアジアとヨーロッパの境界に位置する國で、古くから東洋と西洋の文明が行き交う地として栄えてきました。日本の約2倍の広さがある國土の大部分は高原で、その中心部?アナトリア高原にあるのがカッパドキアです。

カッパドキアには、現在は活動を停止している3つの火山があります。約1100萬年前に始まったとされる火山活動によって、大量の溶巖や灰が噴出し、それらが堆積して100~200mほどになる凝灰巖(ぎょうかいがん)の地層をつくりました。その地層は何萬年もの長い年月にわたって、雨水や風などによってけずり取られていきました。そして、トウモロコシやキノコのような形など、さまざまな形をした巖が並び立つ、他には見られないユニークな景観が生まれました。

トルコは國土が広く、地域によって気候が大きく異なりますが、カッパドキアは標高1000mの位置にあり、ステップ気候に屬しています。夏は暑く、1年を通して空気が乾燥していますが、朝晩は気溫が下がり、肌寒くなります。雨は、おもに冬と春に降ります。

洞窟の家の歴史

不思議な形をした巖の中につくられたのが、洞窟の家です。紀元前3000年頃から人びとはこの洞窟の家で暮らしてきました。

明確な時期は分かっていませんが、ビザンティン時代(※)には、カッパドキアにキリスト教の修道僧たちが移り住むようになりました。俗世間から逃れて修業するために、この地を選んだのです。そして、當時敵対していたアラビア軍やペルシア軍による侵攻から身を守るため、何層にもなる巨大な地下都市をつくりました。ありの巣のような內部には、禮拝堂や炊事場などいくつもの部屋があり、それぞれをつなぐ狹い廊下には、外敵の侵入を防ぐ石のふたが置かれていました。住居には、どんな狀況になっても逃げ道を確保できるように2つ以上の出口が設けられていました。

※ビザンティン時代:コンスタンティノープル(現在のトルコ?イスタンブールあたり)を首都として4世紀~15世紀中ごろまでの長期間栄華を誇り、強大な力を持っていたビザンティン帝國(東ローマ帝國)時代。成熟した文化を持つ。

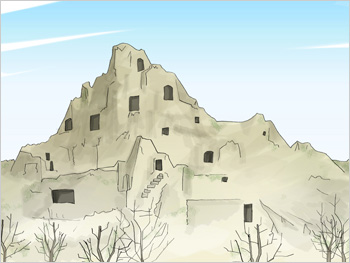

斜面を利用した洞窟住居

オスマントルコ帝國がこの地を領有するようになると、この地に住もうと移住してきたムスリム(イスラーム教徒)のオスマントルコの人たちは、新しく自分達の洞窟の家をつくって住み始めました。この洞窟の家は、キリスト教徒たちの家とは異なり、家同士が中でつながっておらず、洞窟の入口には石造の開放的なテラスが設けられました。これがムスリムの洞窟の家の一般的な住居様式となりました。

現在もカッパドキアの古い地區にある家の多くが、洞窟とテラスを組み合わせた形をしています。人々は冬には暖かい洞窟で暮らし、暑い夏になると明るく開放的なテラスで過ごします。洞窟の家には、決められた目的のために使われる特別な部屋があります。

たとえば、暗く涼しい場所は貯蔵庫として使われます。洞窟の中は保濕性に優れているため、ブドウなどの果物やパンなどを何カ月も保存できるのです。暖かく明るい部屋はキッチン、あるいは家畜小屋や鳩の小屋として使われます。

洞窟の家は急斜面に建てられることが多く、テラスは段狀になっています。テラスを段々にして、各住居に開放的なスペースを設けることで、お互いのプライバシーを確保しているのです。

西洋式の家から洞窟の家に戻る住民たち

西洋化?近代化を目指すトルコ政府は、1970年代のはじめ、洞窟の家の住民にヨーロッパ風の家に移り住むようにすすめました。しかし、新しい家に住んだ人々は、夏はたいへん暑く、冬はとても寒いことに気づきます。寒暖の差が大きいこの地域の暮らしには、ヨーロッパ風の家は合わなかったのです。

その後、住民たちはヨーロッパ風の家のまわりに石灰巖でつくった家を建てるようになりました。中には再び洞窟の家に戻る住民もいました。世界に類を見ない奇巖の風景と洞窟住居で、カッパドキアは1985年にユネスコの世界文化遺産に登録されました。その結果、さらに多くの観光客が訪れるようになったのですが、現在でも、洞窟の家で暮らす人々がいるのです。

POINT

- 厳しい寒さの冬でも、洞窟の中は暖かいことを、大昔の人も知っていたんだね。

- 洞窟は何カ月も食料を保存できる天然の貯蔵庫だよ。

- 段々になったテラスは、プライバシーを考えたものなのね。

參考文獻:廣富純「巨大な地下都市―カッパドキア、トルコ」布野修司編『世界住居誌』

昭和堂、2005年、198-199頁