ダイワハウスコンペティション告知ページ

![[第14回ダイワハウス コンペティション]結果発表](images/result2/mainvisual.png)

青木 淳

「太っ腹な家」というテーマは幅広いテーマです。今の時代は不寛容な時代になっています。その中で家でどんなことができるのか、という根本的な問いにもなっています。それぞれの回答の仕方は異なっており、優劣のつけがたい作品ばかりでした。全體的にもレベルの高い案が揃っていたと思います。今回は模型が多くありましたが、模型からは思考の過程などさまざまなものが見えます。模型を見て、今回プレゼンしてくれた方たちはどなたも真摯に建築に向かい合っているのだと感じました。金暁星さんの案と勝山滉太さんの案は、都市的な環境として家を構想しつくしたところがおもしろく、河岡拓志さんの案は、設計の主體をアルゴリズムに埋め込む視點が秀逸でした。

堀部 安嗣

力が入っていて真面目な提案が揃っていると感じました。しかし、綺麗なプレゼンテーションをつくることに注力しすぎていて、そこに至るまでの思考が成熟していなかったのではないかとも感じました。それは質疑応答の受け答えから感じられたのですが、もっと建築への考え方や向き合い方への議論の時間を増やしたほうがよいのではないでしょうか。その中で、最優秀賞の「太まち まちのような家」の仕事の圧倒的な量と色使いやドローイングの上手さ、造形能力に唯一無二のパワーを感じました。優秀賞の「Re:雨との共生」は人、建築の無力さについてさらに掘り下げられればもっとよくなったでしょう。「Manual Algorithm」は自動生成の結果の姿に、人には表現できない魅力が備わることを期待します。

平田 晃久

「太っ腹な家」はどんどん非寛容になっていく社會の中で、そうではない価値を、真面目くさくない柔らかい言葉で表現した現代的なテーマだ と思います。どの案も柔らかく、しかし真摯に建築に向き合っていて、次の建築をつくるのはこんな人たちなんだなあと嬉しく思いました。また、今回は韓國からの応募もあり、これからも世界中から提案が増えていって欲しいと思いました。最優秀案は、「太っ腹」から「太巻き」を連想したある種のミスリーディングを、さまざまなシーンを豊かにインボルブしていくような、あまり見たことのない空間に昇華させていました。現代都市の成り立ちを根底から問うラディカルさと美しさを兼ね備えた優秀案も秀逸でした。

南川 陽信

1次審査では、できるだけ同じようなものにならないよう、獨自性が表れている作品を選ぶようにしました。そうして選ばれた作品はどれも優劣つけがたいものでした。今回の審査會では、模型の説得力をすごく感じました。1次審査のドローイングだけでは見えてこなかったことがプレゼンや模型によって明らかになり、評価が一変してしまう。毎年思っていることですが、模型に力が入っていた今年は特にそのことを強く感じました。最優秀賞の「太まち まちのような家」は模型によって具現化できていること自體にすごく強い印象を受けました。

村田 修

第9回から設けられた「大和ハウス工業賞」を授與するにあたり、當社のさまざまな設計部門の6名で審査を行いました。優劣のつけがたい非常に優秀な作品の數々だったと思います。私たちは事業として建築を扱い、法律やコストなど各種の規制?制約の中で仕事をしているので、今回の既成概念を打破するような「太っ腹」な作品群に大変な刺激を受けました。2018年は心痛む自然災害の多い年でした。そこで、自然にどういう形で向かい合っているかという観點で評価しました。建築においては、水(雨)をいかに早く外に出すかということを重視しますが、そうではなく水(雨)を受け止めて共生すると言うポジティブに転換した作品、「Re:雨との共生」を賞として選ばせていただきました。

審査員を囲んでの集合寫真

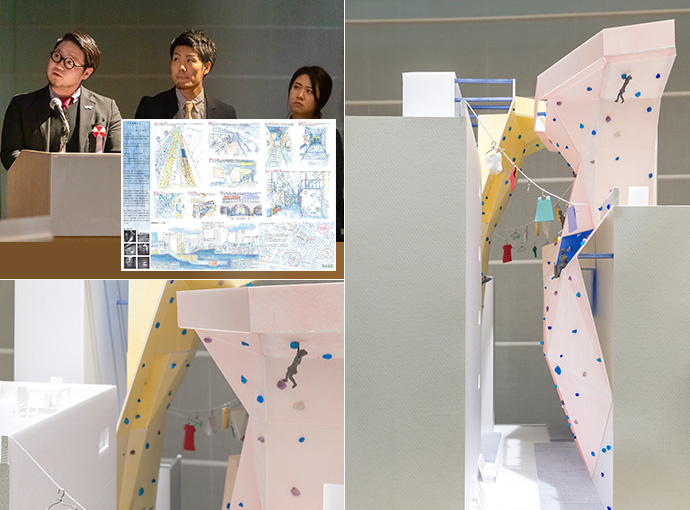

最優秀賞 太まち まちのような家

優秀賞/大和ハウス工業賞 Re:雨との共生

優秀賞 Manual Algorithm

入選 いつでもくらせる家

入選 準動的裝置と建築

入選 小さな暮らしと新しい毎日

入選 稼穡(かしょく)でつながる住まい ─農業六次産業化と共にある暮らし─

白熱のプレゼンが行われました

公開審査の様子

大和ハウス工業賞審査委員及び立會人として、弊社社員も參加いたしました

表彰式

表彰式

表彰式後に審査員と參加者による懇親會

懇親會中にも意見が交わされます

懇親會に設けられた作品展示

金 暁星(フリーランス)

太巻きをみんなでつくる風景を見て、「まち」の意味を學んだ。「まち」とは不完全な家同士がおのおのの価値を実現しつつ、その価値をほかの家と共有しているような狀況。そこで、ひとつの家が、ひとつのまちになるような家を考えた。まずみちの範囲を太くしてそれぞれの生活が感じられて共有できる、定義されないみんなのための場所をつくる。みちに生活が感じられるようになったら、家自體はすべての機能を完璧にもつ必要がなくなり自由に考えることができるようになる。それぞれの家はそれぞれが重要だと思う機能を収めるようになる。お風呂が大きな家、庭があちこちにある家、本の多い家。家は都市にある銭湯や公園、書店、レストランのような人びとの集いの場所となり、まちは「ひとつの家」のようになります。さらに太くなったみちと家とが自然に繋がるように巻いていきます。すると、人びとの交流が生まれる。ひとつの家が、ひとつの街のようになる。

(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細、講評はこちら

勝山 滉太(東京理科大學大學院)

雨が降った時に、見知らぬ建物の軒下で勝手に雨宿りができるように、雨は家を太っ腹にする。また昨今の自然災害の経験から、人間は再び雨と共生することを考える必要があるように感じる。そこで浸水危険地域の新しい建築の建ち方を考える。かさ上げ(盛土)、高床?ピロティ形式、防水の塀の3つの既存の水害対策の手法を組み合わせて、雨によって空間が変化する段々狀のスキップフロアの形式とし、雨によって公私の境界線が変化する。1階の土間空間は雨の日にはカフェや地域の託児所などに利用され、パブリックな空間となる。都市において潛在的な存在である水を顕在化させ雨を許容することで、高密度な住宅街の風景は生まれ変わる。閉ざされていた敷地や住宅は、水という新しい境界線が作用し、雨のネットワークをつくる。

(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細、講評はこちら

河岡 拓志(東京理科大學大學院)

千駄ヶ谷の街には多くの雑居ビルが建つ。雑居ビルはそこを使う人のことしか考えられていないケチな建築である。そこで、周辺建物を使う人、街を行く人が楽しくなることをまず最初に考える太っ腹な家を考えた。周辺に建つ雑居ビルのファサードを入力情報として、アルゴリズムによって半オートマティズム的に30戸の集合住宅を設計する。解には「街を楽しくすること」を設定。まず敷地に対してグリッドを設定し、街への圧迫感を考慮したルールによりヴォリュームを決定、決定されたヴォリュームに対して周辺の建物の素材、開口、機能を読み込むことでファサードを検討する。決定したファサードに合う室空間を配置し、連鎖的に集合住宅を計畫する。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細、講評はこちら

石崎 竜一(TAKAOスタジオ)

牧內 恵里子(TAKAOスタジオ)

太っ腹でいられる暮らし。毎日が満たされて、いざという時も満たされて誰のものでもない自然の恵みを、あたり前に享受できる家。40代後半の夫婦と10歳の娘、2歳雑種犬メスが住む家を考える。いつでも暮らせるようにするため住宅の基本性能を重視する。耐震性能は壁充足率2倍で、制震ダンパー設置、日射遮蔽性能、斷熱性能を高めることで大地震が起きても使い続けられ、少ないエネルギーで快適に暮らせるように、コンポストトイレに雨水タンクなど、電気、水、暖房、トイレを確保。充電ステーションが設置された庭先は普段から開放され地域の人の憩いの場となっているが、災害時には避難場所にもなる。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細はこちら

池野 雄貴(東京藝術大學大學院)

別所 匠(フジタ)

大石 剛(フジタ)

張 薇(フジタ)

笠原 優一(東京理科大學大學院)

原 麻名斗(東京理科大學大學院)

井手 希(東京理科大學大學院)

杉本 健(東京理科大學大學院)

高橋 國広(金沢工業大學大學院)

自分の生活に支障をきたさない余裕、あるいは余剰がある範囲で、他者と関わり合える太っ腹という行為は生み出されると考える。敷地は富山県富山市の郊外の新興住宅地。北陸地方は積雪や自動車社會といった背景から、どの家にもカーポートや風除室、サンルームといった半屋外空間が設けられる住宅形式をもつ。これらは他者や自然?周辺環境と関わる余剰空間となっており、この住宅形式は無意識に太っ腹な狀態をつくり出している。そこでこの形式を肥大化させることで、他者と関わりをもつための広場的余剰空間をもった新しい土著的建築を提案する。 (応募案より抜粋)

作品詳細はこちら

長谷川 健吾(フリーランス)

住まいにおける太っ腹とは、私的な自身のテリトリーが他者に侵されるのを許容することである。その太っ腹さは度合いで推し量るため一定にはならない。つまり許容度はその都度変化する。この住宅は建具の開閉で屋內外の面積範囲がその都度変化する。室の床すべてが引戸レール(184本引のサッシ)でできている。開口方向が何重にも連なる引戸建具でびっしりと詰まっていて、小口も壁面として機能する。建具の重層で屋內と屋外(軒下)に二分され、その割合は変化する。次第に雨宿りなどに使われ始め、住人も気にしなくなる。街には太っ腹な家だなと思われるようになるだろう。ともあれ余計な費用がかさむこんな住宅を建てようというひとは、太っ腹に違いないけれど。 (応募案より抜粋)

作品詳細はこちら

矢加部 翔太(法政大學大學院)

野藤 優(法政大學大學院)

いま、私たちは人間にしか恐怖を抱かない。かつての日本の家には妖怪が現れた。それは風や光、濕度や溫度などの自然環境を受けやすい建築の「隙」がつくり出した心象風景であった。あるいは、本當に姿かたちを見せたのかもしれない。現代の技術によってつくられた家は、気密性の高い溫熱環境と十分すぎる気積と機能に満たされている。そんな「隙」のない建築には人びとの虛像は描かれない。この提案は、恐ろしくも親しまれてきた妖怪たちが好むような場所を空間?構法的につくり出す。妖怪を受け入れることは、家への愛著と自由を生むだろう。(応募案より抜粋)

作品詳細はこちら

名畑 碧哉(フリーランス)

小野 里紗(フリーランス)

既存の賃貸住宅では貸し手と借り手という関係が固定化され借り手は「住む」行為のために住宅を借りている。そこで貸し手と借り手という固定化されている構図が常に入れ替わる賃貸建築を豊島區に提案する。過去に多くのアトリエ村が點在しており、人びとが集住していた豊島區で多文化との交流や自身の作品を発信できるようにするため400×400mm、800×800mm、800×1,200mmの棚を設け、入居者の個性をすべて受け止め空間を彩り、自身を発信するツールとして使う。分散している個性同士を繋ぎ、街へと文化を発信する太っ腹な建築。(応募案より抜粋)

作品詳細はこちら