ダイワハウスコンペティション告知ページ

![[第17回ダイワハウス コンペティション]結果発表](images/result2/result2_mainvisual.png)

青木 淳

今回のテーマはとても難しいものでした。概念的なものから現実的なものまで、テーマの捉え方によって案の方向性もさまざまです。この振れ幅が重要であり、コンペ単體で終わらせない社會への問題提起となるのです。一方、建築という言葉は定義や內容が人によって如何様にも異なりますが、その建築が目指すべき空間が示されている必要があります。このコンペの特徴は、2次審査で模型を用意してもらうことであり、その案が建築としてどうなのか突っ込んだ議論が成されることです。最優秀賞を受賞した「都市をキャンプする」は、彼女なりの思考された建築のリアリティが、多くの共感を呼んだ結果だといえます。

堀部 安嗣

テーマに真摯に向き合った多様性のある作品が多かったことはとてもよかったと思います。今までの當たり前が、これからも當たり前になるとは限らないことが明るみになってきた時代の背景が反映されているのでしょう。そのような厳しい現実に対して建築はリアルに向き合わなければならないのですが、リアルとフィクションとファンタジーが整理されていない作品が多く、評価が難しかったという側面もありました。そんな中、最優秀の案は今の現実に向き合い、リアルさが徹底されているところに臨場感と生命感があり、高評価に繋がったのではないかと思います。

平田 晃久

興味はそそられるが難しいテーマ。個人的には夜の光、月明かりとか火の光といった原始の光に現代的に遡る案を期待していましたが、あまりそのような案はありませんでした。とはいえ、最優秀の案は「都市をキャンプする」というテーマで自身のリアルな感覚を解像度高く建築化していたのが印象的でした。欲をいえば、ここにおける「都市」が住まい手側から見て違和感をもつワイルドなものとして、もっとキャンプの創造性を喚起できたかもしれません。優秀賞の2案は、川の流れによって文字通り動く天蓋というありそうでなかった案と、繊細な精神に訴えかける能面のコミュニティの提案で、獨創的。思いもしなかった多様な提案を楽しみました。

小堀 哲夫

今回は、模型や公開審査のプレゼンテーションで大きく提案の見方が変化していきました。1次審査では分からない(気がつかない)世界を、こちら側が読み取れているのかをより考えさせるテーマでした。提案者が得られる気づきや拡張性や野生(もしくは新しい感覚)が、どう建築に落とし込まれ、概念と身體を繋げようと試みた案に共感をもち、最優秀賞の「都市をキャンプする」は、住むということは何よりも楽しいと気づかせてくれる提案でした。コンペとはやはり自分と他者を探求するよい機會であり、それを実際の模型や空間や建築に落とし込むことは、苦しみでもあり最大の楽しみです。

八田 哲男

今回が初めての參加でしたが、とても楽しませていただきました。學生を中心に若い受賞者がほとんどで、自分が若かった頃と重ね合わせたうえで、ひとつお願いがあります。こうしたコンペで、皆さんが発信する言葉の力を大切にしてほしい。作品はそれぞれ素晴らしいのですが、そこでの考えやこだわりを言葉として表現し、いかに効果的にアピールできるのか、その重要性がより感じられたのではないでしょうか。中には提案に対する厳しい意見もあったかと思いますが、次こそは言葉でねじ伏せてやるくらいの勢いをもって、また次回も応募していただきたいです。

最優秀賞 都市をキャンプする

優秀賞/大和ハウス工業賞 電気を切る、命が流れ

優秀賞 仮面が育むプライバシーとつながり

入選 電気を使わない家電

入選 游居(ゆうきょ) 不安の中を移ろう

入選 月の家

入選 ちょうどいい家 コンヴィヴィアルなスチームエンジン?エコシステムを內包した家の提案

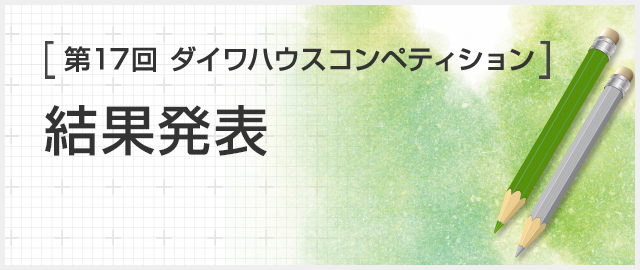

白熱のプレゼンが行われました

白熱のプレゼンが行われました

大和ハウス工業賞審査委員として、弊社社員も參加しました

村田副社長より開會の挨拶、八田役員より主催者講評挨拶

総評

総評

表彰式

審査員を囲んでの集合寫真

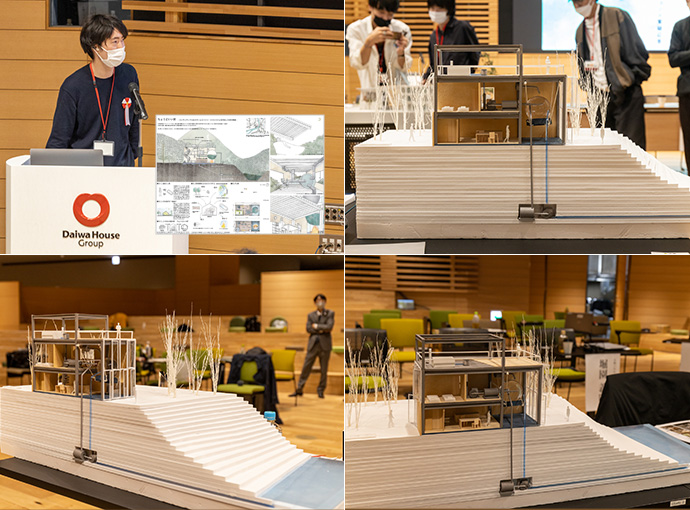

北野 ユミ(京都工蕓繊維大學大學院)

キャンプをしていると雲の動きや雨の音、木漏れ日など、自分の意思に関わらず変化していくものを肌で感じられ、何時間と過ごしていても飽きがこない。この舞臺を都市に置き換えて考えてみる。自然環境に加えて歩行者や車、隣人の暮らしなど、外部の変化はより絶え間なく多様な要素が入り混じっている。これらを暮らしに取り込んだ飽きない住まいの提案である。

敷地は京都市內にある、4車線の白川通りと、白川沿いの小道に挾まれた三角形の変形地。表と裏とで異なる性質をもつ通りに対して、それぞれを受け入れた暮らしを計畫した。ここでの1日は、白川通り側に設けた開口から日が差し込み、都市が起きるのと同時に始まる。都市と連続する土間?居間で朝食を取り、冬にはストーブに薪をくべ、都市を感じながら生活できる。小道側のベランダでは、白川から引いた水で洗った洗濯物を干し、晴れた日の午後には庭の単管にタープを張って日陰をつくりまったりと過ごす。子供部屋では外の様子を感じながら腰掛け、ハンモックに揺られながら晝寢をし、書斎では都市を見下ろしながら読書を楽しむ。都市を積極的に受け入れたこの住宅は、住居だけでなくオフィスなどの場所としても活用できるのではないか。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細、講評はこちら

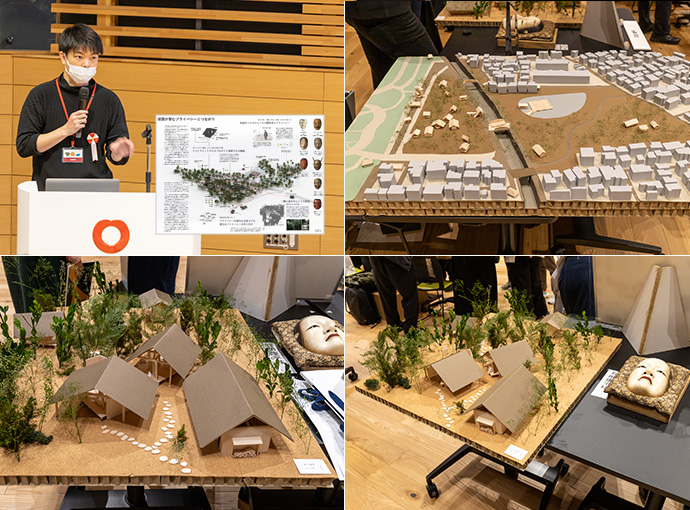

羅 一凡(中國鉱業大學)

張 喆涵(早稲田大學)

謝 云飛(早稲田大學)

電気は世界を繋ぐために役立っている。しかし同時に、自然や生命から私たちを遠ざけるものでもある。今、電気を切ってみよう。川の流れる力によりルーフが回転するこの住宅では、光の流れ、季節の移り変わり、川の流れをはっきりと感じることができる。內部には最小限のルームを設置して、ほぼ半屋外のように計畫した。太陽が東から昇り西に沈むように明暗は常に変化し、それに対して人の生活も移り変わる。壁で仕切られることなく、光と影の位置関係によって機能が変化していく。地面は自然のままの狀態を保ち、周りの地形と一體化し、內部空間でも動植物の生息環境を確保する。水車から著想を得たこの住宅は、私たちの知覚を拡大させ、空間にさらなる面白さを感じさせる。光の流れ、季節の流れ、川の流れ、あるいは時間と自然の流れ。いずれも人間の生活と密接に関係している「命の流れ」といえるのではないか。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細、講評はこちら

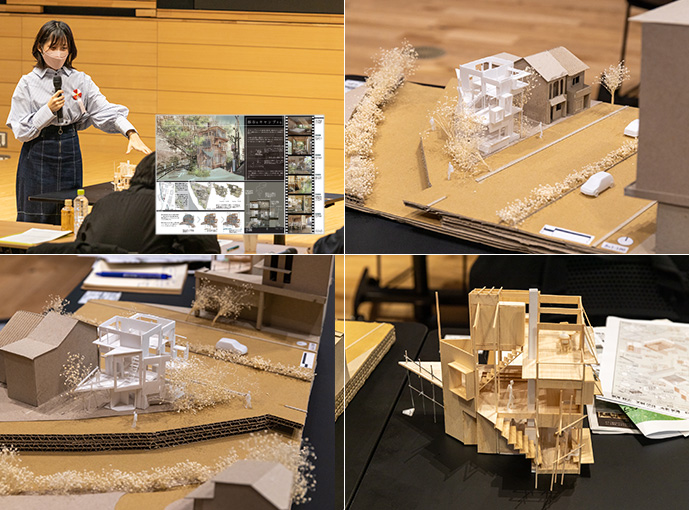

石田 康平(東京大學大學院)

今、人びとの集まり方が問い直されている。現代における電気とプライバシーの関係性から、新しいプライバシーのかたちを構想する。これは三鷹の森を敷地とした、仮面を付けて暮らす集合住宅である。8人の住居者に対し、8種類の仮面と8つの門?寢室を設定した。仮面は1日ごとに入れ替わり、共同生活における各自の役割は仮面ごとに割り振られている。仮面やその役割はコミュニケーションのきっかけになる一方で、仕事や趣味といった個人に紐付くような會話は成立しない。次の日には仮面が変わり、前日の繋がりはリセットされ続ける。仮面を付けると視界が狹まるこの場では、柱といった垂直性が空間認知のガイドとなる。屋根と床をずらすことで、仮面を付けない人には一見無秩序だが、付けた人だけに生活動線が浮かび上がる空間構成とした。そこに外部の人たちが入り混じり、多様な交流を誘発する。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細、講評はこちら

菊池 凌平(東京工業大學大學院)

杉山 翔太(信州大學大學院)

小林 友哉(橫浜國立大學大學院)

電気を使わない家において、家電はガラクタとして扱われるだろか。たとえば冷蔵庫はその性質上、熱を內部に入れないために真空斷熱材と呼ばれる高性能な斷熱材が入っている。このように、身の回りの家電は電気を通わずとも、熱伝導率の高い熱交換器や、光をコントロールする偏光板といった、熱?光?空気などに特化した多種多様な性質が內在している。また、パラボラアンテナのディッシュのように、特徴的な形態をしたものも多い。家電の意味が解體された世界において、家電の性質や形態を活かしながら再編。細分化した構成要素を組み合わせ、郊外に建つ既存の木造住宅を改修する。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細はこちら

中川 雄斗(伊藤暁建築設計事務所)

堺 皓亮(フリーランス)

電気がなくなると、環境や場所を一定の狀態に保ち続けることは難しく、內部は外部環境の変化に曬され、內部と外部、占有部と共有部といった境界が曖昧になっていく。その不安定な環境を肯定し、それに応じて自らの暮らしを楽しみながら変えていくシェアハウスを提案する。常設の軀體は柱と梁のみで、入居者は自由に仮設的な居場所や足場をつくり、環境の変化に合わせて移動する。入居者のみならず設計者やマネージャー、近隣住民が交流?協力し、多動的な暮らしを支える仕組みをつくる。賃貸とし入居者の入れ替えを促し、ショートステイにも対応することで変化し続ける場所となる。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細はこちら

鈴木 俊介(慶應義塾大學大學院)

林 嵩之(立命館大學大學院)

中山 翔貴(立命館大學大學院)