ダイワハウスコンペティション告知ページ

![[第15回ダイワハウス コンペティション]結(jié)果発表](images/result2/result2_mainvisual.png)

青木 淳

最終審査では、模型が重要な意味を持つ。であるから、単なるグラフィックとしての提案ではなく、3次元空間として明示でき、またそこに魅力がある提案でなくてはならない。1次審査ではそこまでは求めていないが、最終審査までにそのレベルに発展し得るアイデアであるかどうかが、最終審査に進(jìn)めるかどうかの判斷に大きく影響する。最終審査は、今回も票が分かれ、激論の末の結(jié)論であった。「団栗の背比べ」だったからだろう。もし「愛の家」というテーマをどう展開するか、その建築的思考の一段の深化で飛び抜けた案があったら、圧倒的な評(píng)価を集められたと思う。

堀部 安嗣

生身の人の心身を考える。人が人としてあたたかく扱われる。そんな人として當(dāng)たり前のことが建築を表現(xiàn)する時(shí)の愛であろう。しかし今回の応募作品を振り返ってみるとそんな當(dāng)たり前の感覚が抜け落ちてしまっているように感じた。ここでは決して人は暮らすことはできないだろう、ここでは人が人として扱われている感覚は決して得られないだろう、そんなふうに感じざるを得ない、生身の人の感覚から離れた特異で屈折した表現(xiàn)が多かった。建築表現(xiàn)の“自由”ということをもう一度考えてほしい。生身の人の心身を超えてしまった表現(xiàn)にどんな建築の可能性を見出せるのだろう。

平田 晃久

効率とか目的性とか正しさとか、突き詰めると息苦しくなるような話が多い時(shí)代だからこそ、愛が重要だ。見返りを求めない他者への視線が育むものにこそ、無限の可能性が宿るからだ。「テクトニック?ラブ」は作者である男女がそれぞれ育ったハウスメーカーの家を重ね合わせるという極めてウェットな試みを徹底してドライな構(gòu)法でつくりあげた機(jī)知に富む提案である。「語られる家」は日々の生活への愛ある視點(diǎn)を丁寧に描き上げた秀作だ。「土地の優(yōu)しさを小さく受け取るアパートメント集落」は斜面に広がる過疎集落を帯狀のテラスでアパート化してしまう畫期的アイデアで、仕上がりは甘かったが今後の展開に期待したい。

小堀 哲夫

感覚的で多義的なテーマである愛の家に、愛の欲望や普遍性を感じる物語を期待していたが、むしろ愛への違和感を感じる提案も多く、いい意味での新鮮味があった。抽象化したもの、日常的なこと、感覚的なことの3つが込められていてかつ、建築的にも空間や時(shí)間が感じられた提案を評(píng)価した。相手のために自己を破壊できるという、衝突と破壊と再生であるテクトニック?ラブの作品は、ふたりが育った、時(shí)代を反映した何の変哲もない住宅の衝突からできた空間に新たな生命が宿るようであり、愛の家にふさわしいと感じた。

南川 陽信

今回も、プレゼンテーションを受けて評(píng)価が変わった案がいくつかありました。模型も力作が多く作業(yè)は大変だったと思いますが、プレゼンテーションの場に立つことで、それぞれの案の可能性がぐっと引き伸ばされたのではないでしょうか。「愛の家」という解釈も多様な難しいテーマでしたが、それぞれの「愛」に対して、審査委員の先生方には本當(dāng)に真摯に向き合っていただけたと思います。最優(yōu)秀賞は夫婦愛を建築の細(xì)部に置き換え、重ね合せた不調(diào)和な空間に愛を見出す提案でしたが、衝突することで化學(xué)反応が起きて愛の深度を深めるような問いがあれば、さらに面白い建築が実現(xiàn)できるのではと思いました。

巖上 嘉樹

「大和ハウス工業(yè)賞」を授與するにあたり、住宅や建築部門など、さまざまな分野の6名で審査を行いました。模型を使ったプレゼンは新たな深みを発見でき、優(yōu)劣つけがたい審査となりました。公開審査では緊迫感のある質(zhì)疑応答と最後まで最優(yōu)秀賞候補(bǔ)が入れ替わる展開となりましたが、最終的に私たちは「語られる家」を大和ハウス工業(yè)賞として選ばせていただきました。この案における愛の定義をどう捉えたらよいのかが論點(diǎn)となりましたが、「無意識(shí)の愛」を表現(xiàn)しているのではないかと解釈しました。時(shí)間の移ろい、プレゼンテーションでの表現(xiàn)も秀逸で評(píng)価を集めました。

審査員を囲んでの集合寫真

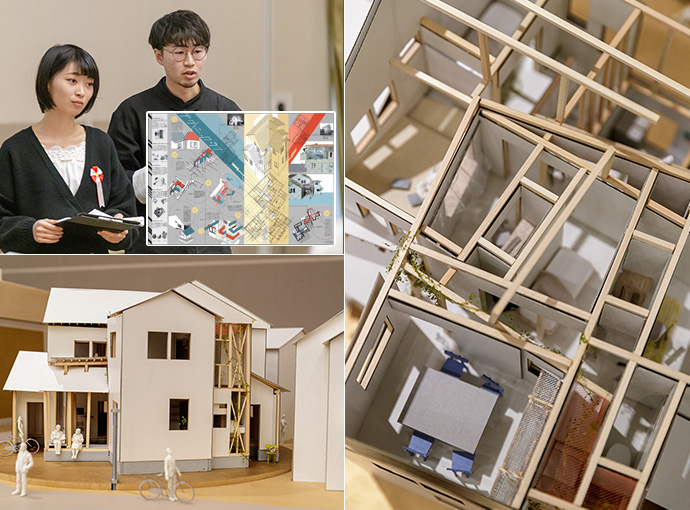

最優(yōu)秀賞 テクトニック?ラブ

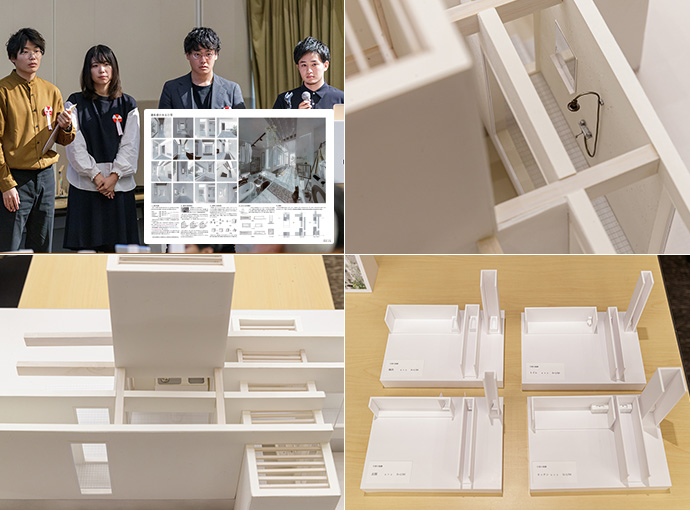

優(yōu)秀賞/大和ハウス工業(yè)賞 語られる家

優(yōu)秀賞 Second Story Love

入選 違和感のある日常

入選 小さき知者との建築(せかい)

入選 Creepy Narcistecture

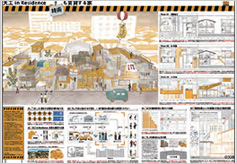

入選 土地の優(yōu)しさを小さく受け取るアパートメント集落

白熱のプレゼンが行われました

『新建築住宅特集』 編集長を交えての総評(píng)

大和ハウス工業(yè)賞審査委員及び立會(huì)人として、弊社社員も參加いたしました

表彰式

表彰式

表彰式後に審査員と參加者による懇親會(huì)

懇親會(huì)中にも意見が交わされます

懇親會(huì)に設(shè)けられた作品展示

鈴木 遼太(明治大學(xué)大學(xué)院)

十文字 萌(明治大學(xué)大學(xué)院)

愛とは関係性の性質(zhì)である。私たちの身の回りの関係性は「ヒトとヒト」に限らず、「モノとモノ」にまで及ぶ。たとえば、ドアノブの形狀は「ヒトとモノ」、建具と軀體の取り合いは「モノとモノ」の関係性における「愛」のカタチである。人間は乾式で、愛はその取り合いで生まれる。「ヒトとヒト」との関係性は液體のように混じり合うものではなく、固形の物質(zhì)が組み合わさるように他者を受容し、互いに相手のために自己を変化させ、時(shí)には破壊すら厭わない。不器用に取り合っていくことで「愛」が形成される。愛という関係性で結(jié)ばれるふたりの共生を考えた時(shí)、新たな生活の器が必要となる。自己の一部として身體化した個(gè)人の思い入れがある環(huán)境を互いに取り合せる手法を提案する。「実家の敷地」を身體化した環(huán)境と仮定し、平面を重ね合わせ、ハウスメーカーの家同士の組合せから次なる器を形成した。そうして自らの生活概念を破壊しながらいびつな器に意味を見出していくことで、ふたりの関係性はもちろん、周囲に対しても関係性が開かれていき、さまざまな愛がカタチづくられていく。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評(píng)はこちら

傅 嘉彥(UCLA)

Tomasz Jan Groza(UCLA)

Miranda Hoegberg(UCLA)

建築のコンテクストは発展や変化のきっかけとなる。朽ちていくことと格闘しつつ、 老朽化を受け入れ、新しい條件に適応させることは、居住空間が紡ぐ物語にとって不可欠な要素である。この豊かな建築の足跡がわれわれのプロジェクトに活気を與えることとなり、その家をふたりの戀人の物語を育む場所とする。

私たちは神話「ピュラモスとティスベ」や「織姫と彥星」からインスピレーションを得た。これらの物語は、戀人たちは隔てられることでより親密な関係を育むということを伝えている。そこで街中の既存の建物を改修し、1階では中央の十字の壁が戀人たちを隔て、2階ではふわりと布のかかるキャノピーを計(jì)畫した。親密な関係を育て、共同の生活空間をつくり出す余地を殘す家である。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評(píng)はこちら

福留 愛(橫浜國立大學(xué)大學(xué)院)

平井 未央(日本女子大學(xué)大學(xué)院)

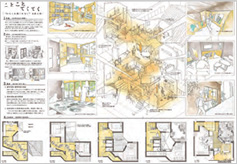

この家には扉しかない。物を納める場所も、自分が生活する場所も、屋外に広がる都市も、扉を開くことで繋がる。この3つの領(lǐng)域が入れ子狀に分けられた時(shí)、扉を開いた先に広がる向こう側(cè)の世界は「選ばれる世界」として統(tǒng)一される。どの扉を開くか、いつ開くか、どのくらい開くかを決めるのはいつも住人である。本能的な小さな選択が日々の生活に入り込んだとき、人は物語を紡ぎ出す。こうして食器を取り出すことから都市へ出ていくことまで、生活のあらゆる出來事が斷絶のないひとつの物語となった時(shí)、建築と生活は共に語られ、愛に溢れていく。やがて、愛用している食器を取り出すようにオフィスの扉を開けて光の中へと受け入れるように、人を招き入れるだろう。今日もどこかで誰かが扉を開ける。たったひとつの物語は今日も世界中で生まれているのだ。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評(píng)はこちら

松田 明莉(フリーランス)

伊東 亮祐(フリーランス)

日下部 力也(フリーランス)

山口 智(フリーランス)

愛という言葉から何が思い浮かぶだろうか。男女間に生まれる戀愛、親子や兄弟に抱く家族愛、生命に向けられる博愛などさまざまである。ここで著目したいのは、愛著である。愛著は生まれながらにはもち得ないが、他者(物)の影響によって無意識(shí)に生み出される唯一の愛と言えるだろう。私たちは建築という他者によって愛に気づく家を設(shè)計(jì)する。私たちが暮らす「1K」は使いやすさや合理性によって定型化され、快適な生活を私たちに提供してくれる。一方でその生活には何の疑問ももたず、決まり切った使い方をしていると考える。そこで、「住空間」に少しの「違和感」を與えることで、日々の生活に変化を生み出す提案を行う。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

野藤 優(yōu)(法政大學(xué)大學(xué)院)

矢加部 翔太(法政大學(xué)大學(xué)院)

田島 佑一朗(東京理科大學(xué)大學(xué)院)

生まれたばかりの人間は、世界が自分の欲求通りになると思っている(私的幻想)。しかし、次第に思い通りにならないと気づき、私的幻想とは別に自我意識(shí)を発達(dá)させ、両者の折り合いをつけることで環(huán)境に順応し生きていく。私的幻想が強(qiáng)い人は環(huán)境や社會(huì)に対して微妙に順応していない。そんな少し不気味な彼らの幻想を建築化することで、彼らがこのイエに居ない時(shí)、建築のオブジェクト自體が半自律的に存在し(建築の私的幻想が強(qiáng)まる)、都市を行き交う人に不気味なモノとして発見される。これらが點(diǎn)在することで人びとに不気味な人?モノによるシークエンスを生み出し、都市?建築へのリテラシーを高めるためのきっかけとなる。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

小泉 博史(Loocal)

青木 佳子(東京大學(xué)生産技術(shù)研究所特任助教)

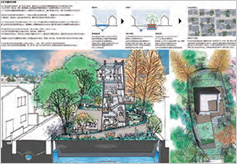

和歌山県有田市に、矢やびつ櫃という集落がある。車も入れない急な斜面に家々が並ぶ小さな漁村だが、まちじゅうに縦橫に張り巡らされた迷宮のような坂道と、それをいちばん下まで降りると広がる穏やかな海、そして毎日沈んでいく夕日が美しい集落である。繰り返される自然のリズムとそこで編まれていく生活の風(fēng)景には人をふわりと包み込むような優(yōu)しい居心地がある。弱く儚い記憶は、ひとりひとりの內(nèi)に留まりつつも、土地へと返禮されぬまま、ただ空き家は増えていく。本提案では、集落で繰り返される日々の営みを肌で感じる補(bǔ)助線として、集落の家々を繋ぐ帯狀の空間(バルコニー)を新たに挿入した。

(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

草原 直樹(橫浜國立大學(xué)大學(xué)院)

須藤 悠果(東京藝術(shù)大學(xué)大學(xué)院)

ワンルームが3つ集まった集合住宅。そこに雨漏りの水滴がしたたる。雨水を楽しむ傍ら、「この水はきれいなのか?」と頭の端で思うことで、家の掃除やメンテナンス、はたまた世界の環(huán)境の調(diào)子にまで思考を巡らせる。わざと雨漏りさせるという矛盾を孕んだ建築は、小さな獨(dú)りよがりのワンルームから、ふと大きな世界へと思想を誘う。私たちが考える愛とは、美しさや楽しさを欲するエゴに始まりながらも、頭の端っこに周りや世界への眼差しがあるバランスである。それを何よりも建築の形で體現(xiàn)すると、「雨漏りが計(jì)畫される」という愛おしい矛盾を孕むのであった。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

外山 純輝(日本大學(xué)大學(xué)院)

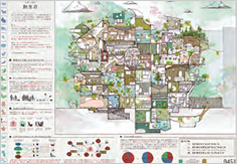

日本の文化であり今尚人びとを惹きつける落語。その舞臺(tái)の多くが長屋であったことに気づく。長屋の特徴を表す言葉として、「9尺2間の棟割長屋」がたびたび引用される。井戸や便所も共同で、路地も狹く、少し窮屈。長屋での生活は、どこへ行くにも、住人と顔を合わせずにはいられなかった。しかし、彼らにとっては人と會(huì)い、互いの毎日に関心をもつことが當(dāng)たり前の生活なのだ。つまり彼らの生活の根底には助け合いの精神が不可欠であり、それが落語の題材となるような愛ある人情味を醸し出していたのである。豊かな暮らしには、ないものを共有し、それらを互いが補(bǔ)う、愛の存在を感じる。すなわち、集まって暮らすことで生まれる愛である。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

西ケ谷 航(三井住友建設(shè))

長瀬 紅梨(三井住友建設(shè))

山田 清楓(三井住友建設(shè))

相手のために何かをする。そのために準(zhǔn)備を整える。相手のことをふと考えてしまう。そんな時(shí)間に気づいた時(shí)、私たちは相手への愛を?qū)g感する。けれど、相手からの愛に無意識(shí)な生活の中でそれに気づくことは難しい。愛の時(shí)の大きさに気付いた時(shí)、きっと相手のことをもっと大切にできる。愛の家では、相手のために何かをする空間を「愛事空間」、相手のことを想う空間を「想事空間」ととらえ、設(shè)計(jì)を進(jìn)めて行く。 (応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

岡本 泰郎(sTudio sign)

私たちは自ら安全な「家」をつくるため、都市化によってほかの生き物の居場所をたくさん奪い取ってきた。そうしてできた「家」は現(xiàn)在、異常気象による気溫上昇や集中豪雨といった自然の脅威にさらされている。豪雨の雨水をそのひととき受け止めるための「深い水の器」を敷地いっぱいにつくる。そこにさまざまな生命や暮らしを受け入れる「森の住処」を積み込む。これらは自分だけでなく、まちを少しだけ安心で豊かにしていく。人の壽命よりも永くその場所にあり続け、 まだ見ぬ未來に繋ぐ「方舟」のような、そんな小さなふたつのインフラをもった家。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

成本 匠(法政大學(xué)大學(xué)院)

水嶋 一博(パナソニック ホームズ)

人間とほかの生物では、種族ごとに扱う言語やコミュニケーション方法などが異なる。しかし、そんな私たちの間にも「愛」は存在する。動(dòng)物を飼うといえば、ある個(gè)人や家族で生き物を所有するのが一般的である。提案は、この所有の範(fàn)囲を広げようというものである。集合住宅に住む全員で生き物を飼うのである。そのため、飼うために必要な空間は動(dòng)物単位で設(shè)計(jì)されていく。生き物は、人間にささやかな幸せを與え、人びとは生き物の世話をし、建築は生き物が、生きるための空間を提供する。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら