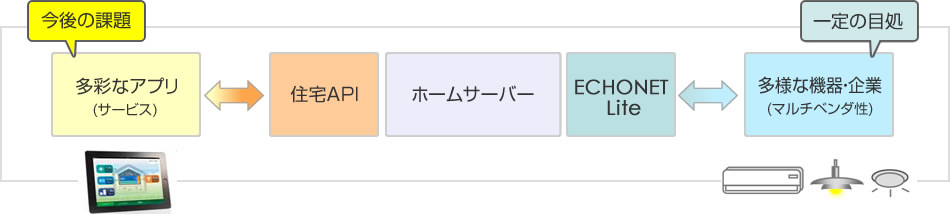

三度目のブームを迎えたスマートハウスですが、ようやく従來からの課題である家電?設(shè)備機(jī)器の通信プロトコルの標(biāo)準(zhǔn)化にも目処が立ち、対応した機(jī)器も各社から市販されるに至りました。ECHONET Liteに対応した機(jī)器であれば、基本的にはどこのメーカーのどの製品を接続しても動作する(はず)ですので、スマートハウスを?qū)g現(xiàn)するのに全ての家電?設(shè)備機(jī)器を一社で統(tǒng)一しなくてはならないという狀況は改善されつつあります。

しかし、通信プロトコルの標(biāo)準(zhǔn)化も、その上で提供される魅力的なサービスがあって初めて価値が出るというものです。スマートハウスにおける機(jī)器やメーカーのマルチベンダ化に目処が立ってきた現(xiàn)在、次なる課題はアプリケーション、サービスのマルチベンダ化だと考えています。

當(dāng)社ではそれを?qū)g現(xiàn)する為のツールとして、2009年に経済産業(yè)省にて公募された「スマートハウス実証プロジェクト」において「住宅API(統(tǒng)合API)」の提案を行いました。(→詳しくはこちら)そして2011年10月には自社のHEMS商品(D-HEMS)の基盤システムとして実用化を行っています。一般的なHEMSでは、アプリケーションはコントローラーの內(nèi)部もしくはインターネット上のサーバーにhtmlファイルとして実裝するのに対し、D-HEMSでは住宅APIを活用することで、iPadアプリとして実裝し、インターネット上のストアからダウンロードする方式を取っています。APIの仕様さえ理解すれば、誰でも自由にアプリケーションを開発し、配信することができ、スマートハウスを活用したサービス市場の創(chuàng)出に貢獻(xiàn)できると考えたわけです。

一言でいえば、スマートハウスを活用したアプリケーションマーケットを?qū)g現(xiàn)したいということなのですが、実際に當(dāng)社のD-HEMSをアプリとして提供していく過程で、様々な課題も見えてきました。まず、いくら命令が簡単だとはいっても、実際に商品の使用に耐えるアプリを開発するには相応の費(fèi)用や動作検証の時間がかかります。またその後の保守?運(yùn)用の負(fù)擔(dān)も想定を超えていました。タブレット端末の商品切り替えやOSのアップデートに住宅會社の社員がやきもきしているという姿は、一昔前では想像できなかっただろうと思います。次に、當(dāng)社以外の方が開発を行うには、実際に動作する機(jī)器や開発支援ツールが必要です。現(xiàn)狀では開発を行う為には當(dāng)社で住宅を購入若しくはリフォームして頂く必要があり、それはそれで有り難いのですが現(xiàn)実的ではありません。また、仮に開発ができたとしても、供給方法や責(zé)任區(qū)分についても明確になっていません。中身はインターネット技術(shù)をベースとした通信システムながら、扱う側(cè)は従來の住宅設(shè)備機(jī)器として捉えており、ベストエフォートや自己責(zé)任といったネットの常識が通用しません。

一連の取組を経て思ったのは、新たな市場を創(chuàng)出するには新たなスキームが必要だということです。とはいえ、當(dāng)社だけで頑張って実現(xiàn)できるものでもありません。まずは実現(xiàn)に向けた第一歩として、住宅に汎用的なAPIが搭載されたらどんなことができるのか、そこにはどのような課題があるのかということについて紹介することから始めようと思い、このサイトを公開しました。具體的には他社とのコラボレーションの中で開発されたアプリや研究所スタッフ自身が試作したアプリの事例、住宅APIの使い方や開発環(huán)境といった技術(shù)的解説や苦労話を紹介していく予定です。

by 管理者 大和ハウス工業(yè) 株式會社 総合技術(shù)研究所 吉田 博之