ダイワハウスコンペティション告知ページ

![[第19回ダイワハウス コンペティション]結(jié)果発表](images/result2/result2_mainvisual.png)

青木 淳

今回は、賞選びにいつも以上に意見が分かれました。これはテーマが難しかったからというよりも、20年後ということに対して、さまざまなアプローチがありえるからで、提出する側(cè)もその選択に迷っただろうし、評価する側(cè)もそのクライテリアの選択に迷ったからです。考える対象を指し示すだけの課題であり、それに対して、さまざまなアプローチの仕方とそれへの建築的回答が提案され、それを評価するクライテリアを探るという議論になったことは意義深かったと思います。20年後に私たちの住環(huán)境がどうなるかについては、20年後にならなければわかりません。そんな中で、未來予測そのものの正誤、將來への希望や好みの良し悪しではなく、ある程度の蓋然性を持った未來像が仮説され、そこから建築としての思考と展開があって、その仮説が試されるということがしっかりと行われた案に評価が集まりました。このコンペを通して、ある程度先のことを考えることが建築において重要であるということを改めて問えたのではないかと思います。

堀部 安嗣

今回のテーマは難しかったですし、自分だったらどういうものを提案しようかという答えがなかなか見つからないテーマだったと思います。1次審査のときから今年は難航するなと審査委員のみなさんと話していた通り、2次審査でも甲乙つけがたい非常に難しい審査が続きましたが、無事に最優(yōu)秀賞が選ばれてほっとしています。20年後のことは誰もわからない中で、リアルとファンタジーが入り亂れたと思うのですが、こういったアイデアコンペでは、そのリアルとファンタジーのバランスや折り合いのつけ方が重要だといつも思っています。もし次回もチャレンジできる機(jī)會があれば、もう一度トライしてください。

平田 晃久

20年後は未來なのですが、でもある程度は予測できそうな不思議な未來です。その20年をどのように捉えるか、いろいろな提案がありましたが、それぞれに考えさせられる內(nèi)容があったと思います。僕は20年ぐらい前に獨(dú)立しました。その頃につくった建築が、20年後に対してどのような投げかけをしていたのだろうかと改めて考えさせられました。ただ、今自分がつくっている建築は、20年前の考えをもう一度掘り起こして設(shè)計することもあり、過去と未來の自分に問いかけながら建築を考えていると思っています。今日受賞された皆さんと、20年後に再會して、20年後は実際どうなったんだろうという話ができると素晴らしいと思います。

小堀 哲夫

コンペに応募された多くの方が20代だと思います。ですから、ご自身が生まれてから現(xiàn)在までの歳月が、実感できる20年なのではないでしょうか。今回面白かったのは「20年後へ」という未來を考えるコンペなのですが、昔のことを考える方が多かったということです。今を考えるということはおそらく未來と過去を天秤にかけることだと思います。ですから応募案の中には、これは過去の提案なのか未來の提案なのかというのが提案の中でわからなくなったものもあり、たとえば未來の話だけど遠(yuǎn)い昔話みたいな、そういう不思議な創(chuàng)造力がたくさん見えて興味深かったです。「20年後へ」というテーマから、モノも人間も社會も新しいことを考えつつ、過去も振り返らなければならないということを改めて考えさせられました。

八田 哲男

このダイワハウスコンペティションが來年に20回目を迎えるということもあり、「20年後へ」というテーマを選びました。當(dāng)初は突拍子もない提案が多いのではないかと思っていましたが、20年後を真剣に受け止めた、現(xiàn)実的なものがたくさんあり、建築業(yè)界を擔(dān)うみなさんの考え方に共鳴したと同時に、若い方たちの発想に安心するものがありました。私が建築の設(shè)計を志したのが20歳の頃ですが、その時に、みなさんのような提案ができたのかと考えると、本當(dāng)に尊敬しています。ぜひこの業(yè)界を盛り上げ、設(shè)計を楽しんでいただき、20年後、素晴らしい建物を殘せるようになっていただきたいと思います。

谷川 靖洋

20年という期間は短いようで長いようで、さまざまな捉え方をされたと思います。それにより、われわれもさまざまな提案を拝見することができ、楽しく審査をさせていただきましたが、審査は難航しました。今回の「大和ハウス工業(yè)賞」は、辻本さんと田村さんの「上下するクラシ」を選出しました。昨今、問われている都市部の土地の活用に対して、素直な感性で提案されていたということと、このような空間を住い手が望んでいるのではないかと思ったからです。都市の中で限られた土地を有効に活用することと、住まい手にも受け入れられやすい提案であり、いますぐにでも當(dāng)社としても欲しい技術(shù)、住まいであるという部分でも評価いたしました。

最優(yōu)秀賞 パーキング

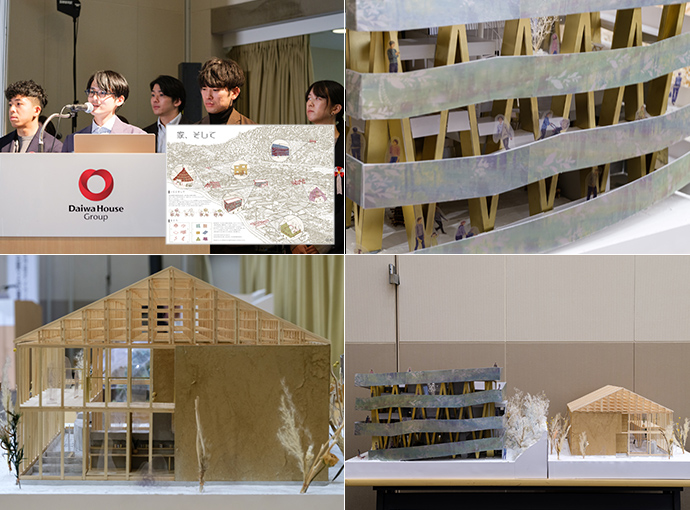

優(yōu)秀賞 ものにたくす 江戸から學(xué)ぶシェアリングエコノミー

優(yōu)秀賞 環(huán)體験と融解

大和ハウス工業(yè)賞/入選 上下するクラシ

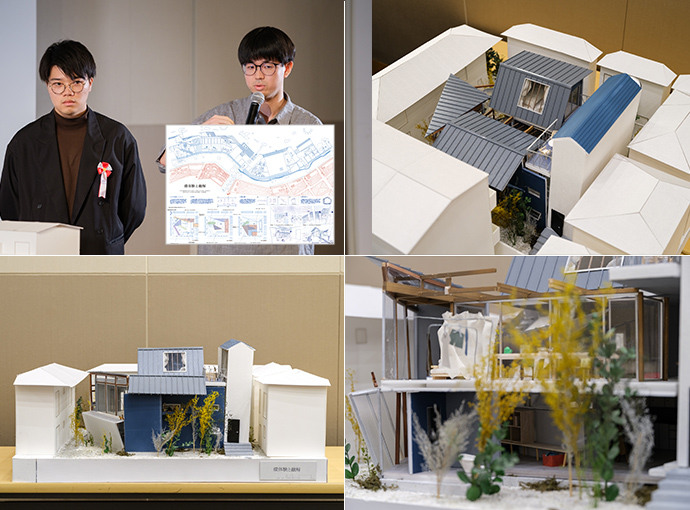

入選 家、そして

入選 振る舞いを殘す

入選 生存領(lǐng)域の縮約

白熱したプレゼンが行われました

大和ハウス工業(yè)賞の特別審査委員として、弊社社員も參加しました

村田副社長より開會の挨拶

総評

表彰式

表彰式

審査委員を囲んでの集合寫真

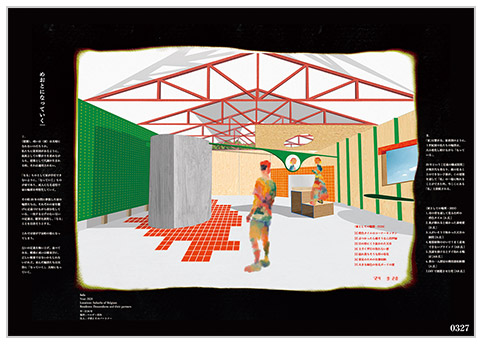

秋谷 匠太朗(東京藝術(shù)大學(xué)大學(xué)院)

古いをつくることについての社長の証言 株式會社ヴィンテージ 社長へのインタビューより(前略)例えば古い住宅を一軒、新しく建てるとします。もちろん古く見えるかもしれないけど、隣に住んでいるひとはそれを新しいと知っているわけです。古いっていうのは表面上の問題ではないんです。で、私は気づいちゃったわけですよ、本物をつくればいいじゃないかってね。ただ待っていればいいんですよ。しかし、本物っていうのは並大抵のことじゃできないわけです。なにせ、古くしてやろう、と思うこと自體がもう古さに近づけない原因なんです。私たちは質(zhì)のいい古いをつくるために丁寧にどういう時間が流れればいいかを考えます。しかしあくまで、生き生きとした今の塗り重ねだけが素晴らしい価値をもたらしてくれるんです。そこのバランスと仕組みが肝要です。あとは、一體何を古くするかっていうことですね。ここで大事なのは、今あるもののうち、何が失われるかってことですね、一體これのどこに価値があるんだって、みんながいうようなものです。そういうものは無くなってから何かしらの価値をもっていることに気づくんです。そして、それが不意に目の前に現(xiàn)れると皆さんこういわれます。「ああ、懐かしいなあ。」(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評はこちら

水野 翔太(大阪公立大學(xué)大學(xué)院)

アメリカから來航した黒船のペリーは日本についてこういった。「不機(jī)嫌そうな顔にはひとつとして出會わなかった」。ペリーが來航した江戸時代だが、単身者は5割を超えている。現(xiàn)代より深刻な狀況であるが、人びとは活気にあふれていたようだ。そんな江戸時代を支えていたのは、モノによるシェアリングエコノミーである。2045年、AIが人間を超え、AIに聞けば、正解がわかるようになる。データにならない何かがどんどん失われ、モノに想いを託した江戸時代から、モノから歴史?痕跡?記憶が失われる時代へと進(jìn)んでいく。そこで本提案では、「モノの共有」「使い方の継承」「街のストック」を提案の3つの核とし、私たちが失いつつある目には見えない何かを取り戻し、殘していくために、江戸時代からシェアのヒントを得て、現(xiàn)代を見つめ直す。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評はこちら

髙松 輝(東京理科大學(xué)大學(xué)院)

江原 健太(東京理科大學(xué))

私たちの過ごす時間は主観的であり、時に早く、時に遅く流れるものだ。この時間を伴う主観的な観測であるジャネの法則では人の生涯は體感20歳で半分を迎えるとされる。これは先20年の體験や発見が豊富なことが理由とされる。ここでもし家にも主観的な時間が流れていたら、と考える。その家においては著工の瞬間から生涯が始まり、家は周囲の家との応答から自己を形成していく。竣工は人の成人する時期に該當(dāng)し、その後の人生で家は人を受け入れながら過ごしていく。 このような対応関係から人での20年を家における1年と読み替え竣工までの過程を設(shè)計する。そのような家には人も介入できない「だいじなところ」が生まれ、全體性を指向しない家となる。この家は人が住みながら得る體験を生み出している。異なる主體が體験を共有する環(huán)體験と互いが同じ空間で融解する家を提案する。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評はこちら

辻本 直哉(和歌山大學(xué)大學(xué)院)

田村 瑞樹(豊橋技術(shù)科學(xué)大學(xué))

20年後は遠(yuǎn)い未來ではない。だからこそ、私たち學(xué)生も具體的に未來を考える必要がある。この住宅は「今と20年後をつなぐ住宅」である。首都圏では土地不足が深刻化し、密集市街地の居住環(huán)境悪化が課題である。この課題に対し、限られた土地でも快適な暮らしを?qū)g現(xiàn)するため、住宅に未來都市の「空間利用」という考え方を住宅に取り入れた。新しい構(gòu)造體として、伸縮するブレースを用いて床スラブを上下させ、晝はリビングやダイニングを広く活用し、夜はプライベート空間を確保するなど、家族のライフスタイルや時間帯に応じた柔軟な空間利用を可能とした。人が動くように建築も動く、これは未來の住まい方を探る新たな住宅のプロトタイプである。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

中村 健 藤田 夏美 狩元 大志

関根 寛隆 小山 大輝 永塚 遼

渡辺 彩音 橋爪 海里(大和ハウス工業(yè))

戦後の復(fù)興需要や高度経済成長期を経て、身近に馴染んだ新築持ち家信仰。住宅ローン政策により家の所有が可能となり、「住宅すごろく」といったキャッチコピーの下に夢のマイホームのためモーレツに働く...。時は流れて、その痕跡はゴーストタウン化したニュータウンや空き家問題となり表出している。そこで、家との関わり方を再考する。20年後に、家が住み手から取り殘されることや積極的に住み継がれない選択に、もっと寛容になれないだろうか。所有をされない「いえ」は生活を脫ぎ、そして新たにまちなみとして佇む。いえを設(shè)計することは建築が生活をまとうと同時に20年後のまちなみをまとう行為と捉えることはできないだろうか。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

両角 敦彌 西村 和將 髙尾 大悟

木瀬 駿 郎 敬禹(フジタ)

20年という期間は「家に対して住まい手が望むふるまい方が変化するには十分な時間」ではないだろうか。境界性が強(qiáng)くふるまい方の変化に追従できない家では20年後に住み続けたいと思われることは難しいかもしれない。屋根に著目し天気との境界の取り方を再考した家は多彩な揺らぎを內(nèi)包し、住まい手が主體的に居場所を選択する。こうした家は本質(zhì)的価値を獲得し、ふるまいを殘したいと思うからこそ20年後住み続けたいと思うのではないだろうか。この計畫は20年という期間を頼りに、天気を通じて家の価値を再考した提案である。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

酒井 良多(京都大學(xué)大學(xué)院)

建築と人間を取り巻く諸條件の20年後の変化について、環(huán)境の激化、情報技術(shù)の発展、個人主義の加速という3つの予測を立てた。これらにより、過去100年間に進(jìn)んだ住宅の高気密化高斷熱化、すなわち閉鎖系化は加速すると考える。ここで、究極の閉鎖居住系はスペースコロニーであることを踏まえ、20年後の住宅は「コロニー的」な性質(zhì)を持つと仮定する。具體例として、SF小説『三體』に描かれたスペースコロニーの心理描寫を挙げ、未來の住宅は「ひとつの世界」という感覚と多様な環(huán)境の內(nèi)包が重要になると考えた。これらの仮説を基に、筆者の現(xiàn)在の多様な生活空間を集約し、ひとつの住宅としての再構(gòu)築を試みた。この試みは、未來の住居像を可視化するとともに、筆者の2024年の生存領(lǐng)域の記録としても機(jī)能する。(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

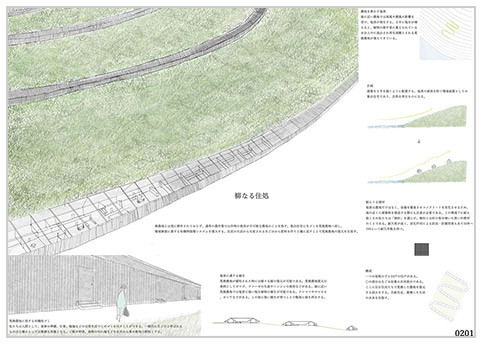

田村 さやか(北海道科學(xué)大學(xué))

白蓋 裕一(北海道科學(xué)大學(xué))

荒廃農(nóng)地とは、現(xiàn)に耕作されておらず、通常の農(nóng)作物の栽培が不可能な農(nóng)地を指す。これを復(fù)元するため、集合住宅から出る生ゴミを荒廃農(nóng)地に戻し、環(huán)境修復(fù)に寄與する有機(jī)物循環(huán)システムを?qū)毪工搿¥长违伐攻匹啶扦稀⒆∶瘠紊瞍樯袱毳触撙蚍柿悉趣筏仆翂搐诉€元し、荒廃農(nóng)地の復(fù)元を図るとともに、その先も持続的な形で農(nóng)地の利用と環(huán)境保全を継続する仕組みを構(gòu)築する。これにより、荒廃農(nóng)地の回復(fù)だけでなく、自立した生活を支える地域社會が形成されることを目指した提案である。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

和田 歩士(九州大學(xué))

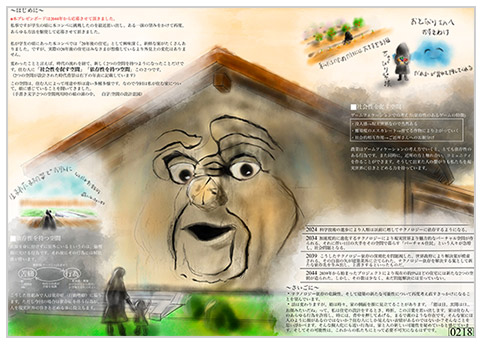

私たちの身の回りは、テクノロジーで溢れている。それは人類の進(jìn)歩のため、なくてはならないものであった。しかし、今の私たちはあまりにテクノロジーに依存してしまっている。恩恵をもたらすはずであった、テクノロジーは次第に私たちに害を與える。現(xiàn)実世界との繋がりは希薄になり、人と人の繋がりも薄れていく、そんな社會では人びとは孤立し、閉じた世界でしか生きられなくなる。そんな狀況を想定し、世界と私たちを繋ぎ止める空間を建築に設(shè)ける。「依存性を持つ空間」と「社會性を促す空間」である。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

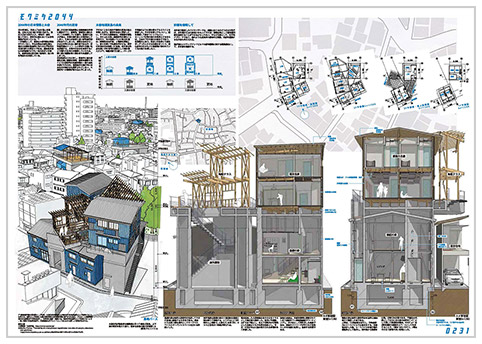

上高原 將禮(京都建築事務(wù)所)

東京人口は増加傾向にある2044年現(xiàn)在、木密地域が住宅ストックとして注目される一方、安全面の問題は未解決のままである。できれば木密の魅力を殘しながら、都市を安全に更新したい。そこで、地盤面を複製し、その上に住宅を積むことを考えた。元の地盤レベルに壁式RC造2階建て住宅を計畫し、2階G梁をフレームとした人工地盤を形成。既存住宅は人工地盤上に曳家したり、RC住宅の型枠として読み替え、軸組はパーゴラに読み替えてもらうことを期待した。歐州の街の魅力を秩序とするなら、日本の下町の魅力は雑多さである。安心安全の名の下に無意識に奪われていく街の魅力を殘せるよう、住まいの生産と更新の枠組みを再解釈した。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

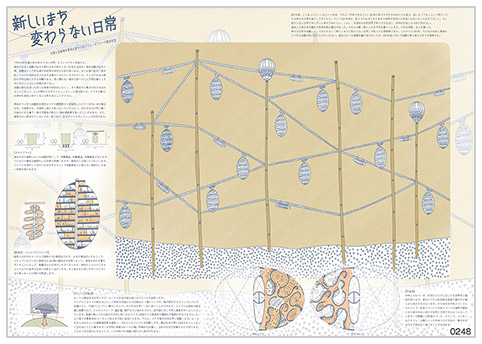

平山 紗羽(福岡デザイン専門學(xué)校)

谷 綾香(福岡デザイン専門學(xué)校)

三隅 七海(福岡デザイン専門學(xué)校)

20年後。こうあったらいいなという未來、それは「平和であること」。これまで過ごしてきた幸せな時間を?qū)恧巫庸─郡沥摔馍皮郅筏ぁ=瘠葔浃铯椁胜と粘¥枪菠摔氦盲刃窑护扦ⅳ辘郡ぁ¥筏贰⒖蓧涞膜首匀皇澜绀撬饯郡沥仙瞍贰砗韦黏长毪嫟曛欷胜ぁ_^去には東日本大震災(zāi)などがあった。それらは瞬く間に人びとの平和の暮らしとまちを奪った。幸せな日常を地震によって失わせない「新しいまちで変わらない日常」が私たちの理想像である。これからの20年、その先の未來に南海トラフ巨大地震が起こりうるかもしれない。過去のような悲劇を繰り返さないため、20年後に向けて地震を乗り越えるまちを提案する。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

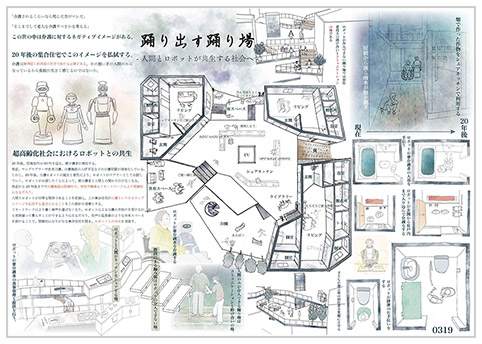

森本 花穂(法政大學(xué))

蒲池 太陽(法政大學(xué))

髙野 優(yōu)(法政大學(xué))

「介護(hù)されるくらいなら死んだ方がマシだ」、「そこまでして老人を介護(hù)すべきかを考える」。世の中には介護(hù)に対するネガティブイメージがある。介護(hù)は精神面と肉體面の雙方で助ける必要があり、その擔(dān)い手が人間のみになっているから負(fù)擔(dān)が大きく感じるのではないだろうか。20年後、団塊世代は90代を迎え、要介護(hù)者が増加する。しかし、介護(hù)ロボットの普及によりロボットがケアラーとして臺頭していき、それによって人間同士の関わりが少なくなるだろう。人間とロボットが対等な関係であることを前提に、皆が踴り出したくなるような踴り場を持つこの集合住宅が介護(hù)というネガティブイメージを払拭する基點になることをこの設(shè)計の目標(biāo)とする。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

杉山 峻涼(東京藝術(shù)大學(xué)大學(xué)院)

石井 大治朗(フリーランス)

浴室。あるいは、家の中の家、または秘密の部屋、について。その入れ子の構(gòu)造を、物理的に、秘密裏に、閉じた系として囲い込むのではなく、この秘密(どんなに小さく、斷片的で、とりとめの無いものでも、遠(yuǎn)くだれか、どこか、なにかときっと、繋がっているのだという秘密)はそのまま、囲い込まれた「家」の構(gòu)造を反転することで、そこへ押し込められていたあらゆる事事、物物の橫溢、超越、宇宙的氾濫をこころみます。お風(fēng)呂が沸きました! ざぶん。しぶきが立ち上がり、波紋が拡がります。遠(yuǎn)くで、他の波と出會い、打ち、寄せ、共振します。だれかの起こした波が、心地の良いリズムでわたしを揺らし、うつら、うつら、目を瞑る。わたしの波は、どうか、どこか、と。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

原 陸(東京藝術(shù)大學(xué)大學(xué)院)

なぜ〈建築〉は、あるいは〈家〉は夫婦になれないのだろうか。われわれに家系図があるように、血族としての繋がりを求めながらも、建築として代謝が生まれる時、それは適用されない。「なる」ものとして家が存在できないように、「なっていく」ものが家であり、成人になる過程で家の輪郭を理想化していく。その20年に夢散した家の輪郭たちは、おのおのの家を朧げに定義づけながら部分化していく。一致するはずのない互いの定義は、願望を誘発し、「なる」ことを目指そうとする。互いの定義を掬い上げ、並べてみる。順番にあるいは橫並びに。正しい順番ではないかもしれないけど。並んだ輪郭たちは「なっていく」。夫婦になっていく。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

藤村 圭央莉(SuKA建築設(shè)計事務(wù)所)

たまたま見つけた空き家を気に入り、住むことに決めた私たち。生活の中で起こるアクシデントや家族への想いやり、ライフスタイルの変化に合わせて家の中をつくり変え、自分たちの暮らし方を見つけていく、子供が成人するまでの20年間を描いた物語である。この家族一人一人が、どんなことを考えて、どんな會話をしているのか、自分の家族のこと、幼き頃の思い出のモノなどを思い出しならが、想像してほしい。思い出は自分の記憶の中にずっとあるわけではない。いつか忘れてしまう。だが思い出は、私たちの人生に彩りを與えるもので、時々ちょっと立ち止まって後ろを振り返り、記憶から一度出してあげることが大切なのではないだろうか。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

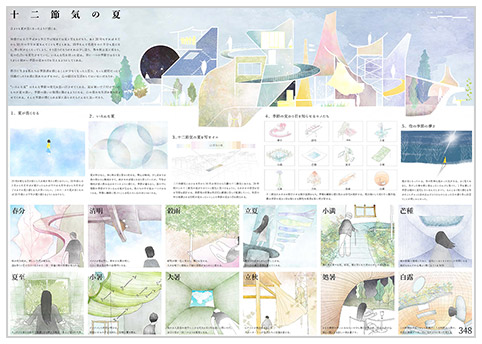

竹村 敬太郎(法政大學(xué)大學(xué)院)

橋本 菜央(法政大學(xué)大學(xué)院)

昔よりも夏が長くなったと感じる。體感では6月半ばから9月半ばまでが夏だ。20年後には4月から10月が夏になるかもしれない。四季という言葉なのに、春と秋がなくなってしまうと思うかもしれないが、実は違う。春や秋は夏に溶け込み、その色合いを変えていくのだ。こうして夏はひとつの季節(jié)ではなく、さらに細(xì)かい移ろいを見せるようになる。都市に住む私たちは季節(jié)感を忘れがちだ。本來なら感じ取れるはずの風(fēng)情や情趣を見落としてはいないだろうか。「いろんな夏」は、そんな季節(jié)の変化を思い出させてくれる。暑さだけで片付けていた夏の違いに気づき、心が豊かになるのだ。そんな季節(jié)を感じられる家で暮らせたら、どんなに素敵だろう。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

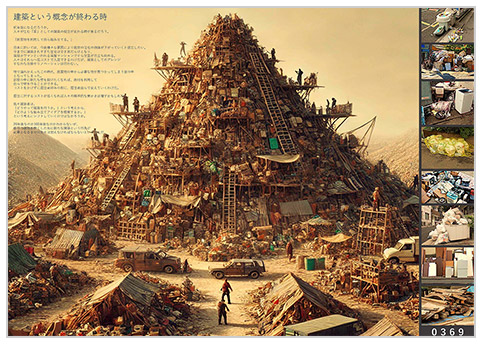

別所 匠(フジタ)

20年後において、住宅価値の低下や空き家増加が進(jìn)み、高層マンションですら空室が目立つ時代が訪れると予想される。また荒廃していくであろう街中での人びとは廃材を活用し、自ら住居を改修?アレンジすることで低コストかつ個人の好みに合った住空間をつくるようになるのだろう。その結(jié)果、精神的な豊かさが増す可能性がある一方で、われわれの役割も「建てる」から「組み立てのアイデアを提案する」方向へと変化するのではなかろうか。荒廃していくであろう未來に備えて、今、われわれができることは何なのか、また荒廃させないためにできることは何なのかを考えたい。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら