ダイワハウスコンペティション告知ページ

![[第12回ダイワハウス コンペティション]結(jié)果発表](images/result2/mainvisual.png)

堀部 安嗣

本當(dāng)に楽しく、充実した審査會でした。小嶋先生ならどの案を殘したか、どの案を推したのだろうかと考えながらする審査もとても楽しかったです。小嶋先生からの提案であるテーマ「都市の快楽」も、あまり複雑なことを考えずに建築の純粋な楽しさを能動的に追求できるようなテーマで、だからこそよいアイデアが出てくるきっかけになったのではないかと思います。最優(yōu)秀賞の「The hybrid of refuge and prospect」は突き抜けた提案で、1次審査の時から最終審査まで自分の中ではダントツで素晴らしい案でした。これからも建築の楽しさを追求していってほしいと思います。

平田 晃久

粒ぞろいの素晴らしい作品ばかりで、これまで経験した審査會の中でもいちばん密度のある審査會になったと思います。同時にテーマを出題された小嶋先生の意志をどこまで汲み取れているか、すごく考えさせられた審査會でもありました。最優(yōu)秀の「The hybrid of refuge and prospect」はもちろん、優(yōu)秀賞の「まちのリビング ─小さな都市/大きな家に住むという快楽─」も「傘の中はつながる」も素晴らしい案でしたが、佳作の作品でも印象に殘った作品がたくさんありました。「都市の快楽」というテーマは取り組みやすいテーマではあったかと思いますが、私たちもこの先考えなければならない重要なテーマに感じました。

南川 陽信

楽しい審査會でした。小嶋先生がいらっしゃらない狀態(tài)で議論ができるのか、というプレッシャーの中での審査會でしたが、「楽しいのがいちばん」という小嶋先生の言葉を思い出しながらの審査はとても充実したものでした。最優(yōu)秀賞の「The hybrid of refuge and prospect」は素晴らしい提案でしたが、個人的には街への広がりなど今後の展開もセットで提案されていたらなおよかったのではないかと思いました。1次審査の時點で素晴らしい作品ばかりだと感じていましたが、プレゼンで作品に込められた想いまで聞けて、作品への理解も深まり、とても実のある審査會になりました。

塩見 純一

第9回から設(shè)けられた「大和ハウス工業(yè)賞」を授與するにあたり、大和ハウス工業(yè)設(shè)計部の6名で審査を致しました。どの作品も素晴らしく、紛糾した議論になり結(jié)論を?qū)Г訾工韦yしい審査でした。結(jié)果として賞として選んだのは最優(yōu)秀賞である「The hybrid of refuge andprospect」です。デザインサーヴェイに基づいた緻密な提案、既存の銭湯の上に食堂つきの住宅を設(shè)計するという楽しげな空間の提案、公と私をきっぱりと分けない獨特の感覚、小安浜地區(qū)の漁村集落という場所性への正確な理解など多くの點で評価できる提案でした。その他の優(yōu)秀賞、入選作品、佳作も素晴らしい作品ばかりで非常に楽しい審査會になったと思います。

審査員を囲んでの集合寫真

プレゼンに挑む入選者

プレゼンに挑む入選者

模型を駆使した白熱のプレゼン

會場に持ち込れた緻密な模型

コンペティション開會と會場の様子

ひとつひとつの作品を講評する審査員

審査員からも笑みがこぼれます

參加した大和ハウス工業(yè)審査員

入選?佳作の各作品は當(dāng)社で展示

緊張の表彰式

最優(yōu)秀賞受賞の伊達(dá)一穂さん

參加者を囲んでの懇親會

懇親會中も議論に花が咲きます

審査員とこんな一面も

皆様、ご參加ありがとうございました

伊達(dá) 一穂(東京藝術(shù)大學(xué)大學(xué)院)

地理學(xué)者のジェイ?アプルトンは動物行動心理學(xué)に基づき「眺望─隠れ場理論」という仮説を提唱した。観察者が見ることを妨げられない場合を「眺望」、観察者が隠れることができる場合を「隠れ場」と呼び、姿を見せずに相手を見る、という欲望が、人間が風(fēng)景を美しいと感じる大きな所以だと論じた。「眺望─隠れ場理論」の観點から現(xiàn)代の都市を見つめ直してみると、床面積とセキュリティの確保といった個人の「隠れ場」と、海への「眺望」を確保するため、町は必然的に高層マンションで埋め盡くされている。果たしてそのような環(huán)境は人間が都市に住まうことの快楽を感じられるような空間であるのだろうか。つまり、「眺望」と「隠れ場」が呼応しない環(huán)境ではなく、ふたつの組合せのバリエーションが都市に住むことをより豊かにするのではないか。敷地は再開発が進(jìn)む神奈川県橫浜市神奈川區(qū)子安地區(qū)。洗濯物や植木鉢といった小さなスケールから住宅や地形といった大きなスケールまでが混在し、複合的な空間がつくり出されている子安浜の漁村集落の中にこそ「眺望」と「隠れ場」のハイブリッドが存在するのではないかと考えた。そこで、子安浜地區(qū)に昔から殘る小さな銭湯の建物に沿って螺旋狀に食堂を併設(shè)した住宅の増築する。それらは街全體に散らばる風(fēng)景と連動して、自分たちだけの新たな環(huán)境をつくり出す。「眺望」と「隠れ場」が身體スケールで呼応し、都市全體が人間の本能的な快楽を與えるような居住空間の提案。

(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評はこちら

內(nèi)田 遙(東京大學(xué)大學(xué)院)

熊谷 雄(東京大學(xué)大學(xué)院)

島田 潤(竹中工務(wù)店)

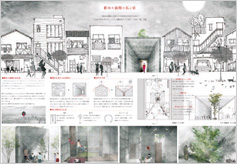

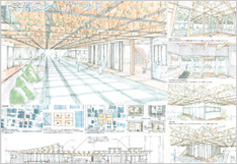

家のような居心地のよい空間を都市の多様性で満たす。これが都市に住む人の欲望を満たす空間だと考えた。家のような居心地のよさ、都市の多様性、両者の空間性を満たすために「まちのリビング」を提案する。「まちのリビング」は衰退する商店街上部に人が住むことで、アーケード空間を公共福祉機(jī)能をもったオープンコモンスペースに転化していく計畫。1階はオープンコモン、3階より上は改築を行い、個室の入る集合住宅にする。そして、2階を住民のみが利用できるクローズドコモンである「いえのリビング」とする。このようにして、「まちのリビング」と「いえのリビング」のふたつの施設(shè)がアーケードの下につくられ、ふたつの空間がアーケードという空間に再び息を吹き込む。「まちのリビング」は商店街の住民、周辺の住民、行政が三位一體となって成立し、分?jǐn)啶丹欷慷际肖茸≌伍v係に刺激を與える提案。

(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評はこちら

志甫 景(東京藝術(shù)大學(xué)大學(xué)院)

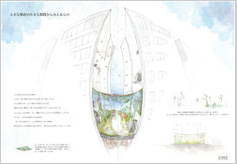

公園の緑が雨粒に濡れて青々しく見えることに生命力を感じたり、気になる女性が髪を結(jié)う姿に惚れ直したり、土や雨の匂いを感じ、雨音が生活音を消し、そして遠(yuǎn)くの気配を感じさせてくれる。雨は日常をそんな感動に溢れる世界に変えてくれる。普段見えていなかったもの、身近なものに目を向けられるようになったとき、私たちの生活は快楽のある暮らしといえるのではないか。そんな雨による快楽の得られる傘のような住宅の提案。敷地は大通りに近いオフィスビルやマンション、駐車場によって大小さまざまなスケールの空間や通り道が存在する住宅街の一角。不透明加工が施された、雨によって透明度が変わるスキンの建築。いつ降るかわからない雨、雨が降ると傘は都市に繋がり快楽を促してくれる。再び訪れる快楽=雨がくることを待ち焦がれてしまう住宅の提案。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)、講評はこちら

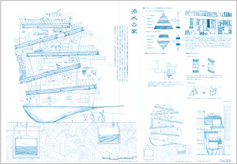

樫村 圭亮(北海道大學(xué)大學(xué)院)

巖國 大貴(北海道大學(xué)大學(xué)院)

人間は都市の中で自己の領(lǐng)域をつくることに快楽を感じる。たとえば、通りに面したカフェで休憩する、公園で演奏する、外で読書するなど。一方、住宅街では人口の増加に合わせて住宅が敷地いっぱいにつくられたため、そうした都市の快楽を享受できない。自己の領(lǐng)域しか存在しない閉鎖的な場所となっている。そこで、住宅街の中で自己の領(lǐng)域を感じるための空間として、住宅街と地面を開放する住宅を提案する。人口減少社會という背景により自分の生活に合った住み方として自宅の庭を開放したり、場所をシェアする感覚が広がってライフスタイルが変化している。そのような背景の中で地面を開放する住宅がまちに増えると、人びとの快楽がまちに広がっていく。

( プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

川口 創(chuàng)史(スガタデザイン研究所)

山田 美紀(jì)(山田バナナデザイン事務(wù)所)

山田 文宏(大和ハウス工業(yè))

今から51年前の2017年、東京のある街で保育園建設(shè)の反対運動が激しく起こった。反対運動は過激化し、2018年に東京都は特別區(qū)として"靜かな街に暮らす快楽區(qū) „を設(shè)けた。靜かな街づくりをコンセプトに、保育園の新規(guī)建設(shè)の永久的な禁止、既存の保育園の段階的廃園、騒音規(guī)制の強(qiáng)化などを條例として定めた。境界線や道路から建物を離して窓は小さく道路側(cè)に視線が通らない位置に、庭に境界線から離して塀を立て、鳥の鳴き聲がうるさいからすべての木を切り落とす。壁厚は最低50cm、二重サッシ、遮音カーテンの設(shè)置など周囲からの規(guī)制で建物の形は決まっていく。その結(jié)果、生み出される風(fēng)景は何かに似ている。

トマス?モアの『ユートピア』以來、數(shù)々のユートピアあるいはディストピアが描かれてきた。現(xiàn)在のシェアハウスに見られるような共有の概念は500年前のユートピアの世界観と同じであるように、物語を考えることは現(xiàn)実と地続きであるのではないか。

(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

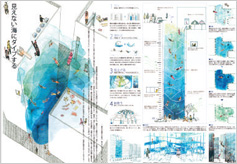

野嶋 淳平(九州大學(xué)大學(xué)院)

川合 豊(千葉工業(yè)大學(xué)大學(xué)院)

多くの要素が集まり、多様な経験を得ることができる環(huán)境をもつ都市という空間は、生まれた地を離れ、多様な背景をもつ人達(dá)が集まる場でもある。都市環(huán)境を求め、地方から上京した「わたし」という存在は都市に身を置くことで「これまでのわたし」から「これからのわたし」をつくっていく。都市に住む快楽とは、都市に住み、環(huán)境の中で成長を?qū)g感するわたしを探す喜びだと考えた。わたしを探す場所として商店街を設(shè)定する。商店街は地域コミュニティの中心として発展した商業(yè)形態(tài)。しかし、生活形態(tài)の変化により空き店舗やシャッター通りに変化しており、多くの商店街が閑散としている。そこで、商業(yè)形態(tài)としての商店街から居住形態(tài)としての住居街として変化させ、新たな価値を見出すことを提案する。わたしと都市を繋ぐ快楽のかたちとして街へとわたしを広げ、多くの人と都市に住む快楽を?qū)g現(xiàn)させていく。

(プレゼンテーションより抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

瀬口 果奈(大阪工業(yè)大學(xué))

安岡 里紗(大阪工業(yè)大學(xué))

われわれが快楽を求めるのはいかなるときか。それは日々の生活でたまった苦しみから解放されたい時。ではどういった方法で快楽を得るかというと、それらは専ら買い物や旅行などで非日常を感じ取ることで得ようとされることが多い。非日常の快楽は一時的なものでしかない。都市に住む快楽を感じるには、苦を受け入れ、日常こそが快楽と認(rèn)識することだ。楽と苦は相容れないが互いに近くに存在し、必要不可欠である。快楽を感じるにはまず苦を味わうことが必要になる。快楽を感じるための助けとなる、修行宿泊施設(shè)。非日常ではなく日常、一時的ではなく継続敵。それが快楽。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

宮田 典和(東京大學(xué)大學(xué)院)

─"都市は日常を飲み込んだ。さまざまなヒト、モノが行き交い、膨れ上がった都市空間は、常に成長し動き続けている。しかしそんな目まぐるしい都市空間にもまるで時間が止まったような異世界が存在するのだ。そしてそこは私しか知らない場所なのだ。”─都市に住む快楽とは、そんな「自分だけの特別な居場所」を都市空間に「見出せること」だと感じた。それはただ外部に対して閉ざすことではなく、都市に開くことと、都市を閉ざすことの雙方を跨ぐことでうまれる関係性だと考える。私はそんな都市の表と裏を移り変われる家を提案する。 (応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

田口 周彌(日本大學(xué))

橋本 涼平(日本大學(xué))

快楽とはヒトが感じるものである。ヒトとヒトが繋がり、感情を動かされたり、喜怒哀楽を共有することで生まれる快楽。また、ときとして懐かしさや思い出となり、よみがえる記憶から生まれる快楽。ここは都市に住んでいるにもかかわらず、人工物ではなくヒトとヒトによって賑わい、ヒトと生活を共にし、自然の移ろいや靜けさを感じ、穏やかな時の流れる場所である。愛著を感じる場となり、いつしか懐かしさを感じるだろう。ヒトとヒトとの繋がりや穏やかな環(huán)境がヒトの感情を育み、そしていつしか思い出へと変わる今をつくり出す。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

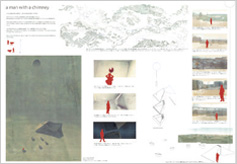

服部 義行(東京大學(xué)大學(xué)院)

ここは大阪府北部に位置する、一見よくある郊外住宅エリアである。彼は、そんなエリアの中で、住宅開発前から細(xì)々と続く農(nóng)家に生まれた。彼は、彼と彼をとりまく世界の "きょり„をはかり、彼自身の世界の地図をつくっていくことに快楽を覚える。それは、誰もが子供のころにもっていた、自分の世界が広がっていく探検のわくわく感を思い起こさせる。またそれは同時に、古來から人間が生き延びるために自分の領(lǐng)域を増やす活動をしてきたことを示唆している。きょりを計る物差しは、煙突のある彼の"うち„と農(nóng)作業(yè)でつかうバスタブである。彼はときおり、バスタブをひきつれて出かけ、いろいろな場所にバスタブと"うち„との距離をはかる。そしてまた"うち„に帰っていく。誰にとってもそうであるように、彼にとって彼の"うち„は、都市に住み社會の中に生きる自分の精神的なよりどころである。 (応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

廣瀬 雄士郎(東京工業(yè)大學(xué))

近年広がりつつあるシェアハウス。個人の領(lǐng)域の延長線上に共有部がある。シェアハウスの中では各住人が緩やかに繋がりをもつ。この繋がりを延長していけば、個人から街までが繋がっていくのではないか。敷地は自由が丘の閑靜な住宅街。自由が丘は歩いていて楽しい街だが、1歩入った住宅街ではそれぞれの家は街に対して閉じている。若者4人が住むことを想定して十字路にシェアハウスをつくる。シェアハウスにおける各個人の緩やかな繋がりが延長され、各個人から街の人びとが緩やかに繋がる関係ができる。 ( 応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

吉井 大貴(名古屋大學(xué)大學(xué)院)

鈴木 翔大(名古屋大學(xué)大學(xué)院)

小野 竜也(名古屋大學(xué)大學(xué)院)

古田 大介(名古屋大學(xué)大學(xué)院)

斉藤 孝治(名古屋大學(xué)大學(xué)院)

はたして僕たちは、本當(dāng)に「都市に住んでいる」といえるのだろうか。都會にありふれたマンションは獨立した個室の集積で人との繋がりがなくて寂しい。しかしシェアハウスの「繋がらなくてはならない」強(qiáng)迫的なコミュニティは僕たちには億劫だ。だから僕たちは都市やネットにコミュニティをつくり、「人が集まって暮らす快楽」を家の外に求めてきた。今の住宅と都市の境界線から「住む」の領(lǐng)域を広げてみる。外にあった都市の快楽を內(nèi)包した住宅は他者の存在を許容し、「繋がり」に選択の余地を與えてくれる。(応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

穴瀬 博一(類設(shè)計室)

妹尾 圭悟(類設(shè)計室)

ビルが建ち並ぶ大きな都市。人びとは、常に時間に追われながら忙しなく動いている。そんな都市の中、人びとの最大の快楽となるのは、現(xiàn)実から遠(yuǎn)く離れた、果てのない世界の中にいざなわれること。ここでは、ビルの間に"苔„が豊かに育つことができる空間をつくり出す。忙しなく、大きな都市とは対比的な"苔„が生み出すスケールや時間をもたない空間は、都市の中の人びとを現(xiàn)実から遠(yuǎn)く離れた、果てのない世界にいざなってくれる。( 応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

林原 孝樹(熊本大學(xué)大學(xué)院)

國友 拓郎(九州大學(xué)大學(xué)院)

アブラハム?マズローは人間の欲求を5段階の階層に分け自己実現(xiàn)理論を提示する。このヒエラルキーは低次の欲求と高次の欲求に分けられ、低いものから段階的に欲求を満たすことで次の欲求が出てくるという理論である。しかし、現(xiàn)代の都市での生活においては、低次の欲求(安全の欲求、承認(rèn)の欲求、社會的欲求)は十分すぎるほどに満たされている。私たちはどこかで、心の片隅では安心に溺れているのかもしれない。私は、その安心を脅かすことに快楽を求めている。そこで、低次の欲求を脅かす建築を考える。 (応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら

藤原 麻実(早稲田大學(xué)大學(xué)院)

鈴木 栄三郎(早稲田大學(xué)大學(xué)院)

前川 朋子(早稲田大學(xué)大學(xué)院)

普段建物の中で生活する私たちは、たとえ日常的に100mの高さで過ごしていても、東京という都市のもつ「高さ」を?qū)g感することはできない。しかし、屋上に立ってみると、そこに水深100mの深い溝があることに気づくかもしれない。地面から見上げるだけでは感じられない、都市の「深さ」を?qū)g感することのできる裝置を提案する。ビルの裏側(cè)の面を繋ぐように、布をレイヤー狀に重ねていくことで水面が現(xiàn)れる。このビルの人びとが背中合わせだった空間にダイブしていくことで、この場所は、ダイバーたちを繋げる「海」となる。 (応募案より抜粋)

作品詳細(xì)はこちら