メニュー

Sustainable Journeyは、

2024年3月にリニューアルしました。

連載:5分でわかる!サステナブルニュース

2025.3.31

4月13日から「2025年日本國際博覧會(以下、大阪?関西萬博)」が開催されます。「いのち輝く未來社會のデザイン」をテーマに、趣向を凝らした國內外のさまざまなパビリオンがお目見えします。萬博は、各國の交流やビジネスチャンスの創出にとどまらず、経済や技術を発展させたり、國を超えて課題を共有する役割も持っています。

私たちは、気候変動やそれに伴う自然災害の増加など、地球規模での大きな課題に直面しています。そうした中で生きる力を発揮し、次世代に"いのち"をつないでいくために、何が必要なのでしょうか。

開幕に先んじて、大和ハウスグループとして建物の基本設計と全體監修に攜わる、完成間近(2025年2月時點)の「いのちの遊び場 クラゲ館(以下、クラゲ館)」を取材、クラゲ館プロジェクトメンバーの大野さん、長谷川さん、早坂さんとともに考えていきます。

大阪?関西萬博の會場の広さは約155ヘクタール、東京ドーム約33個分の広さです。クラゲ館が位置するのは、8名のプロデューサーが手がける「シグネチャーパビリオン」エリア。クラゲ館をプロデュースするのは、「創造性の民主化」を目指し、STEAM教育家?音楽家?數學研究者として活動する中島さち子さんです。

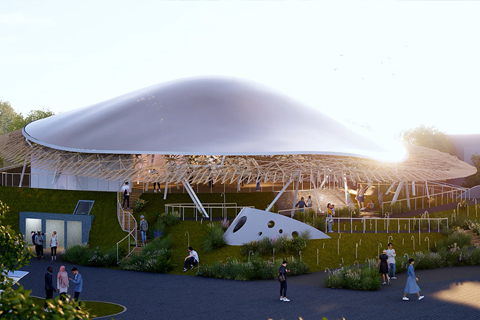

「いのち」や多様な人が重なり合い生まれる「個性のゆらぎ」の象徴として、変幻自在に姿を変える原始的なクラゲがモチーフに採用されました。近づいていくと、名前の通りクラゲを連想させるような白い大屋根が見えてきます。

シグネチャーパビリオンエリアの中央広場(いのちパーク)側から見た様子。白い大屋根から伸びた木材パーツは、クラゲの觸手のようにも見えます。

構造は地上2階建て。內部のシアター空間に覆いかぶさるかたちで、土手をイメージしたという半屋外の「プレイマウンテン」が広がります。土手を縫うように設置されたスロープを進むと、中央には鉄骨の立體トラス※1と木材を組み合わせてつくられた「創造の木」があり、枝葉が茂るように木材のパーツが屋根の外にまで伸びています。

※1:部材で三角形をつくり、その三角形の集合體で建物を支える構造のこと。

大きな木のある公園をイメージしています。

「プレイマウンテンは"ゆらぎのある遊び"がコンセプトです。プロデューサーの中島さんが著目するのは、0?120歳の誰もが持つ"子ども性"。子どもって、気づいたら何かをつくったり遊んでいますよね。すべての人が創造性を発露させる場として楽しんでほしいです」(大野さん)

今回お話を聞いた建築系共通技術部門 東京企畫開発設計部の大野潤也さん(中央)、同部門大阪企畫開発設計部の長谷川公彥さん(右)、早坂遼さん(左)です(2025年3月現在)。

クラゲ館の持つテーマは「いのちを高める」。決まった答えを提示するのではなく、仕掛けという"問い"を通して一人ひとりの創造性を引き出していくのだといいます。

その仕掛けはパビリオンの中をのぞけば明らかになります。「遊び場」といいながらも、ブランコや滑り臺のような、いわゆる典型的な遊具は存在しません。

「遊び方は決まっておらず、『こういうふうに遊びましょう』といった説明書きもありません」(早坂さん)。曲がりくねった手すり、芝生から生えた觸角のような物體、音の鳴るポール……なんとなく不思議なものがある、という興味からつい手を伸ばして、觸れて確かめたくなります。

「私たちは大人になるにつれて、いつの間にか遊びを忘れてしまっています。なので、いろんな公園を巡って『遊びってなんだっけ?』から考えました。『こうしたら遊んでくれるかな』はイメージしましたが、私たちの想像を超えて、自由に新しい遊び方を生み出してほしいです」(長谷川さん)

ポールの先には音の鳴るオルゴールボールが取り付けられています。

「実は、一番楽しいのは芝生の凸凹や陵丘かもしれません。高さが変わると目線も変わって、見える世界もガラリと変わります。この感覚をぜひ味わってほしいですね。芝生にもたくさん入ってほしいですし、芝生もどんどんはげていい。それが遊んでくれた証拠ですし、何より自然な光景だと思うんです」(早坂さん)

建物中央に位置する「創造の木」の周りには、楽器が配置されています。「楽器に觸れることで創造の木の"幹"部分が光ったり、音が鳴ります。一方的に何かを見る、受け取るのではなくてインタラクションがあることで、本物の生き物と接しているような感覚になります」(大野さん)

大屋根に映る光も點燈したり色が変わるため、夜になると海を泳ぐクラゲのようにも見えるそうです。五感の高まりを感じながら、知らない來場者同士の共創(協奏)も生まれていきそうです。

創造の木の上部にはライトが設置されており、楽器を鳴らすとライトの色も変化します。

プレイマウンテンに視線を戻すと、種類の異なる數種類の植物が植えられていることに気づきます。

「萬博記念公園に自生している野草をいただいて植えています。このパビリオンは私たちのチャレンジでもあって、つくって壊すのではなく、本來捨てられるものに価値を見出したり、閉會後の資材の利活用を踏まえた設計に挑戦しています。クラゲの中には分裂を繰り返して永遠に生きるものがいるそうです。価値をつないでいくとか、繰り返し使われるといったサーキュラー建築の観點でもぜひ注目してほしいですね」※2(長谷川さん)

※2:「サーキュラー建築観點でのクラゲ館」については6月に掲載予定です。

ところどころに植えられた野草は、大阪府吹田市にある萬博記念公園から採取したもの。

遊びや體験という観點から考え盡くされた當館ですが、毎年記録的な暑さが更新される日本において、半屋外の空間は大きな課題でした。

「當初から公園というコンセプトがあったため、半屋外であることは外せませんでした。夏季の気溫に加えて、大阪?関西萬博が開催される夢洲は海に面しているため、海から吹く風も考慮しなければなりません。猛暑や強風の中でも、來場者の方々が快適に過ごせる環境づくりが必要でした」と話す大野さんが、おもむろに屋根を指さします。

「大屋根に隙間が空いているのがわかりますか? 受け止めた風をあのベンチレーター※3が程よく逃すことで、パビリオン內に吹き込む風速を半分くらいまでに抑えてくれます。CFD(數値流體力學)解析を用いて風の速度と空気溫度を制御しているんです」。

※3:室內と室外をつなぐ換気裝置のこと。屋根や屋上や車體などに設置されます。

言われないと見逃してしまいそうですが、大屋根に隙間が空いているのがわかります。また、この大屋根は明るさは維持しながら、太陽熱を遮斷するつくりになっています。

さらに、吹き込んだ風はパビリオン內に設置されている池や滝(水景)により冷卻?除濕されて建物內を循環します。水景に流される水は、熱交換器を通した冷卻水を使用しており、冷卻水による水面からの放射冷卻?水面気化によって空気が冷やされ、溫度が低下する仕組みです。パビリオンの床下にも冷卻水のパイプが敷かれていて、夏場でも快適に過ごせるそうです。

會期中はこの水景に冷卻水が流されます。自然界の滝のような存在です。

「実はこのパビリオンの総重量ってすごく軽いんですよ。埋立地というエリア特性上、通常の建物の場合は地中に杭を打つ工事が必要ですが、半年という會期や解體後のことを考えると、資材や資金などさまざまな面で過剰、サステナブルではありません。そこでテクノロジーを駆使して、掘った土と同じ重量でパビリオンを仕上げました。最新の技術って目立たなくていいんです。私たちの中では、あくまでも遊びや體験を下支えする裏方の役割ですね」(大野さん)

一人ひとりが"いのち"を発揮し、"いのち"をつないでいくために——。クラゲ館に込められた思いや優れた技術についても、ぜひ體感しながら萬博を楽しんでください。次回は「閉會後の萬博」をテーマに記事をお屆けします。

大和ハウスグループも「生きる歓びを、分かち合える世界」の実現に向け、様々な取り組みを進めていきます。

Sustainable Journeyは、

2024年3月にリニューアルしました。