いつ起こるか予測のつかない災害は、私たちにとって身近に迫る脅威です。

ましてや貓と暮らしていると、いざというときにどう守ればよいのか

不安に感じることも多いのではないでしょうか?

貓はストレスに弱い生き物です。

特に災害時のような非日常下では普段通りの生活が送れず

ストレスを抱えやすくなってしまうかもしれません。

そこで今回は、災害時に貓をストレスから守るため日頃からできることをご紹介します。

※Benesse Corporation

【獣醫師推奨】貓をストレスから守るためにできること

いざ災害が起きて貓と避難しなければならないような狀況になってしまった際、慌てずに落ち著いた行動ができるよう、日頃からできる備えを獣醫師に聞きました。

知っておきましょう!「同行避難」と「同伴避難」の違い

「同行避難」とは、飼い主さんがペットを連れて安全な場所まで一緒に避難することを言います。一方「同伴避難」とは、飼い主さんがペットを連れで一緒に避難し、さらに避難所でも一緒の空間で過ごすことのできる避難のことを指します。そのため、同伴避難が可能な避難所でなければ貓と一緒にいることはできません。避難所は同じでも離れて暮らさなければならないこともあります。いざという場合、ご自身と愛貓はどのような避難が可能かを、事前に確認しておくことをおすすめします。

キャリーバッグやクレートに慣れさせておく

キャリーバッグやクレートは、「愛貓専用の避難場所」のようなものです。安全な場所へ連れて行きたいときや、飼い主さんが手を離せないときに必要なだけでなく、避難所に同行させる場合にも必要です。貓はもともと狹くて四方が囲まれた場所を好み、その中で落ち著くことができる動物です。キャリーバッグやクレートに慣れさせておけば、避難生活でも貓のストレスを和らげてあげることができます。

しかし中には、「病院に行くときに入れられる場所」と記憶しており、見ただけでおびえたり暴れたりしてしまう貓もいます。そんな場合は、中におやつやおもちゃを入れておき、普段から愛貓のそばに置いて慣れさせましょう。「ここに入ればいいことがある」と覚えさせるのがポイントです。

※災害時は貓がパニックを起こして脫走してしまう可能性があるため、貓がしっかり落ち著くまではキャリーバッグから出さないようにしましょう。

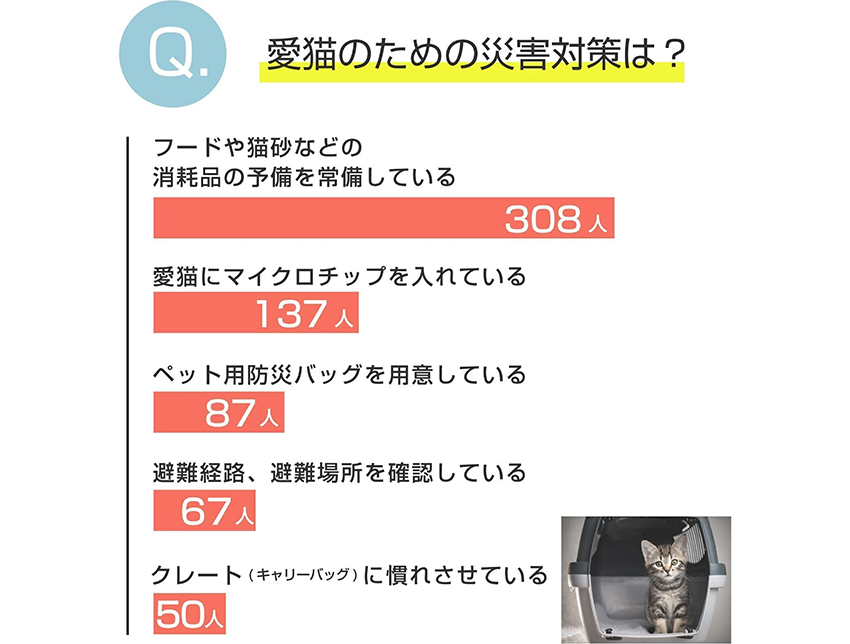

「ねこのきもちアプリ※」で実施したアンケートによると、災害対策としてキャリーバッグに慣れさせていると回答した人は、約1割ほどしかいませんでした。この機會に、ぜひ日頃から準備をしておきましょう。

※「ねこのきもちアプリ」が実施したアンケート結果より。「あなたがしている愛貓のための災害対策を教えてください」という質問に対する複數回答の結果。(n=498)

避難時には周りへの配慮も肝心!

避難所では、誰もが不安な気持ちで過ごしています。中には動物が苦手な人もいますので、愛貓との避難生活で迷惑をかけることのないよう、以下のことを気にかけておきましょう。

- 家族以外の人や動物、場所、音などに慣れさせておく

- 抜け毛などの処理をきちんとする

- 排せつ物やフードなどのにおいに気を配る

ほかにも忘れてはいけない災害対策

1. 室內飼いの貓でも必要。ワクチン接種と証明書の攜帯

災害時には、ほかの貓もいる避難所に愛貓を連れて行く可能性があります。その際に病気をうつしたり、うつされたりしないように、ワクチン接種やノミ?マダニなどの対策をきちんと行っておきましょう。もちろん災害時に限らず、室內飼いでも感染することはありますので対策は日頃から行っておくと安心です。証明書は避難用グッズの中に入れておくか、スマートフォンで寫真を撮っておくなどして、忘れず攜帯できるようにしましょう。

2. マイクロチップや迷子札を裝著

地震などの災害時には、愛貓が家の外に飛び出してしまったり、外ではぐれてしまったり、迷子になるおそれがあります。現在では、ブリーダーやペットショップの貓にはマイクロチップの裝著が義務化されており、保健所に収容された場合はこのマイクロチップで身元を確認してもらうことができます。さらに、首輪に迷子札も裝著しておくと飼い主さんの連絡先がすぐにわかるので安心です。

貓と一緒に避難できない場合は?

自宅待機を安全に過ごすための工夫

避難所に愛貓を連れて行けない場合や、災害狀況によっては避難をせず、自宅待機をして過ごすこともあるでしょう。災害時でも家の中で安全に過ごすための対策をご紹介します。

家庭でできる防災対策①:家具などの転倒対策を

地震の際は、激しい揺れで家の中の物が倒れてくるかもしれません。倒れてきそうな家具や物を愛貓の近くには置かない、あるいは固定するなどして安全対策を行いましょう。また、窓ガラスが割れる危険性もあります。貓用ベッドやケージは窓から離れた場所に設置しましょう

家庭でできる防災対策②:フードや常備薬を準備

災害時は、愛貓用のフードや常備薬がすぐに手に入らないかもしれません。最低でも5日分(できれば7日分)を備えておくようにしましょう。家族の防災グッズと一緒に保管しておき、定期的に賞味期限?使用期限の見直しも行ってください。

家庭でできる防災対策③:ライフラインを確保しておく

災害時は停電の発生率が高く、照明や家電が使えないことで暮らしに支障をきたす可能性があります。蓄電システムを自宅に備えるなど、停電時に電力を確保する方法を考えておきましょう。

防災配慮住宅なら、電気を自給自足

防災配慮住宅「災害に備える家」は、全天候型3電池連攜システムにより、電気をつくる+蓄えることが可能です。雨天でも約10日分※の電力と暖房?給湯を確保できます。

- ※水道とガスが使える場合(電子レンジ、炊飯器はエネファーム稼働時のみ利用として算出。[約10日間の內訳]エネファームの発電電力利用8日間+蓄電池のみ約2日間)

- ※一部対応できない地域?商品があります。

↓詳しくは以下のバナーをクリック!↓

災害に強い家とは? 確認すべき家を建てる際のチェックポイント。

いかがでしたか?いつ起こるかわからない災害。いざというとき、愛貓に何が必要でどう行動すればよいのかをあらかじめ知り、準備しておくことはとても大切です。災害が起きた際、愛貓を守ることができるのは飼い主さんだけです。日頃からできることを行い、慌てず行動できるように備えておきましょう。

監修/白山聡子先生(獣醫師)

名もなきペット家事~ねこ編~

- 【vol.1】なんとかしたい爪とぎの悩み!グッズを使ってくれない時の対処法は?

- 【vol.2】貓砂の処理、気になるニオイ…。貓のトイレ問題に救世主現れる?

- 【vol.3】いたずらの後始末は圧倒的に妻が擔當《その差6倍》!貓の侵入を防ぐアイデアも紹介

- 【vol.4】換毛期の家事負擔を減らす、初級?中級?上級別アイデアを紹介!

- 【vol.5】水洗の貓トイレって!?畫期的な、その仕組みをレポート!

- 【vol.6】災害時は貓のストレスを極力減らして!自宅待機を安全に過ごすコツ

- 【vol.7】<獣醫師監修>貓の體とトイレの「ニオイ」。その原因と対策法は?

- 【vol.8】<獣醫師監修>貓が喜ぶ部屋づくり。絶対外せない3つの條件とは?

- 【vol.9】<うちのコ想いのマイハウス>獣醫師×一級建築士による対談が実現。貓も幸せな家の「間取り」が完成!

- 【vol.10】いたずら好きな愛貓にはどんな家が理想?一級建築士と貓心理學者が考える貓も人も快適な「理想の間取り」を大公開

- 【vol.11】多頭飼育に「理想的な間取り」を大公開!一級建築士と貓心理學者が飼い主さんのお悩みに応えます!

- 【vol.12】<ニオイのプロ監修>気になるトイレ周りなど、ジメジメ季節のニオイ問題を一気に解決!

- 【vol.13】愛貓に優しい冬の溫度管理って?寒さ対策で快適な家にする方法をご紹介!