お客さまを招いたり、家族でくつろいだりと住まいにはたくさんの顔があります。

シーンに応じてふさわしい花で空間をドレスアップすれば、

より一層、すてきな暮らしを?qū)g現(xiàn)できるのではないでしょうか。

今回は住まいのさまざまな場(chǎng)所に合わせた花の飾り方を、

未生流(みしょうりゅう)中山文甫(ぶんぽ)會(huì)?會(huì)長(zhǎng)の中山高甫(こうほ)先生に伺いました。

玄関

インパクトあるおもてなしを

お客さまを迎える玄関は第一印象が大事。大ぶりで豪華に見える花を飾り、明るい空間を演出しましょう。八重オリエンタルリリーは見た目も香りも華やかで、玄関にはぴったりです。花粉が床に落ちたり、服についたりするのを防ぐためにおしべを取り除くこともできますが、今回は自然のままの姿を楽しむために、おしべは取らずそのままにしてあります。

葉の大きいアレカヤシは、全體に動(dòng)きを出してくれるのでおすすめです。買うときには、葉の面がきれいなものを選んでください。今回のように花や葉が大ぶりなものは、花器も大きいものを選ぶとバランスが取れます。

花材の種類

- 八重オリエンタルリリー

- トルコキキョウ

- アレカヤシ

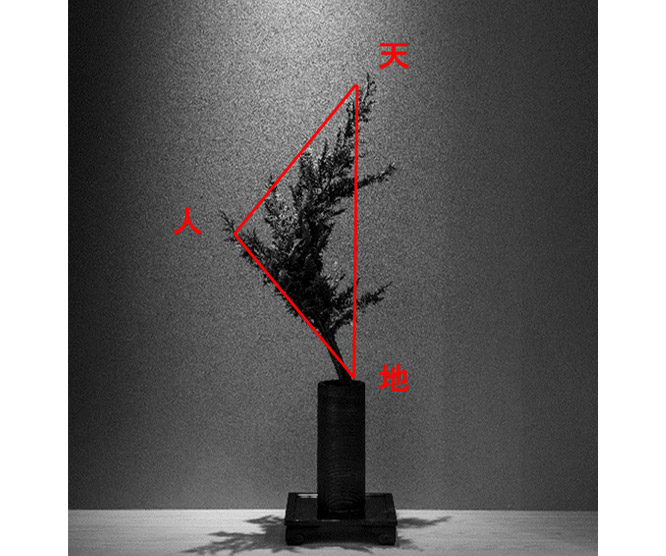

和室

格式高いオーラをまとう

和室の床の間には、つつましやかで趣のある格花(かくばな)をいけました。未生流では、格花とは流祖?未生斎一甫(みしょうさい いっぽ)によって創(chuàng)始された古典花のことをいいます。寫真のように足元を一つにまとめ全體柔らかな曲線で構(gòu)成された代表的な花形が、現(xiàn)代まで伝承され続けています。天?地?人をつかさどる3つの役枝により美しい直角二等辺三角形が形作られており、「天地の恩恵の中での人間のあるべき姿を求める」という未生流の世界観を表しているのです。

本來まっすぐである黃金ヒバの枝を曲げるには、はさみで枝に切り込みを入れ、ゆっくりと手で力を加えます。正面からきれいに見えるよう、葉をねじったり曲げたりしても良いでしょう。このように、より美しく見えるよう手で力を加えて花材の形を変えることを、「矯(た)める」といいます。

花材の種類

- 黃金ヒバ

バスルーム

感じるままに花を手に取って

青色と白色の組み合わせは清潔感があってバスルームにぴったりです。花を飾ることが少ないバスルーム。何を飾るか迷うときは、「水回りだからマリンブルーの花を飾ろう」というように連想してみましょう。いけばなというとルールにとらわれがちですが、自由な発想で楽しんでも良いのです。

今回はころんとした丸い形が特徴的な大中小3つセットの花器を用いました。かわいらしい小さな花が人気のカスミソウは、華やかでボリュームも出しやすいのでおすすめです。花が広がりすぎている場(chǎng)合は、複數(shù)の莖を針金でまとめてコンパクトにまとめることもできます。

花材の種類

- マリンブルー

- クッカバラ

- カスミソウ

2階ホール

心が弾む花材や花器

階段を上がってすぐのホールは目に留まりやすい場(chǎng)所。花を飾って華やかな印象を持たせましょう。極楽鳥花と呼ばれるストレリチアや、天狗のうちわのようなヤツデなど珍しい花材を飾るのも面白いです。柔らかい表情のものと硬い表情のものを組み合わせると全體にメリハリが出ます。

今回使用したのはイタリアの花器。いけばなというと和のイメージがありますが、ヨーロッパの花器と日本のいけばなの組み合わせは珍しくありません。面白い花器を選ぶだけで想像力?創(chuàng)造力がかき立てられ、いける楽しみが増すのではないでしょうか。

花材の種類

- ストレリチア

- ヤリゲイトウ

- ヤツデ

書斎

見た目と香りに癒やされて

就寢前にゆっくりと読書をするとき、隣に花があれば癒やされますね。寢室橫の書斎スペースでは、小さな花をマグカップにいけました。コンパクトにいけるときは、花をいくつかに分け、間隔を空けて配置するとバランス良く見えます。花の本數(shù)が少なく、手持ちのマグカップを活用できるので、初心者の方にもおすすめです。

カモミールのようなかわいらしい見た目のマトリカリアはキク科の良い香りがするため、就寢前のリラックスタイムにはぴったりです。センニチコウの鮮やかな赤色をワンポイントとして入れると全體が引き締まります。

花材の種類

- センニチコウ

- マトリカリア

- エメラルドウェーブ

お花豆知識(shí)

水揚(yáng)げ

花材の元?dú)荬虮¥膜郡幛摔稀⑶肖昕冥椁挝蛄激工搿杆畵P(yáng)げ」が大切です。花材の種類によって適した水揚(yáng)げの方法は異なりますが、水中で莖や枝を切る「水切り」が代表的です。空中で花材を切ると、切り口から空気が入り吸水を妨げてしまいます。水中で切ることで、水圧の助けもあって花材がうまく水を吸い上げられます。バケツやボウルなど深い容器に水を入れ、その中に莖や枝をつけて根元から最低1cmは切り落としましょう。水切りをした後、深めの容器に水を入れ、花材をできるだけ深く沈めます、涼しい場(chǎng)所で數(shù)時(shí)間放置しておくとより水が揚(yáng)がりやすくなります。硬い枝や太い枝は、切り口の皮をむいたり、十文字に切り込みを入れたりするなどして吸水面を広げると効果的です。他にも、塩や酢、アルコールなどで切り口を消毒する方法もあります。

日本の節(jié)句との関わり

四季のある日本では、古くより季節(jié)の節(jié)目である「節(jié)句」に花をいけたり、自然の恵みに感謝をしたりして健康や長(zhǎng)壽を願(yuàn)ってきました。代表的なものは、正月と五節(jié)句です。

お正月と人日(じんじつ)の節(jié)句

新年を祝い、お正月に飾る花として代表的なものは、マツ?タケ?ウメ。また、1月7日の人日の節(jié)句では、春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)を入れた七草がゆを食べて、一年の健康を願(yuàn)います。

桃の節(jié)句

3月3日には、女の子の幸せと健康を願(yuàn)います。中國の伝説から、魔よけとしてモモの花を飾ることが多いです。

端午の節(jié)句

こどもの日でもある5月5日は、男の子の健やかな成長(zhǎng)を祈る日。家の軒先にショウブやヨモギを挿して魔よけとしたり、ショウブを入れたお風(fēng)呂に入ったりします。

七夕の節(jié)句

7月7日、織姫と彥星が年に一度會(huì)えるといわれている日です。江戸時(shí)代から、短冊(cè)に願(yuàn)いを書いてササに飾るという風(fēng)習(xí)が始まりました。

重陽(ちょうよう)の節(jié)句

中國の陰陽説では、奇數(shù)を陽、偶數(shù)を陰として區(qū)別していました。一番大きな奇數(shù)である「九」が重なる9月9日の主役はキクの花。キクの花びらを浮かべた菊酒を飲んだり、キクを入れた枕で眠ったりして、長(zhǎng)壽を願(yuàn)います。

アドバイス

中山 高甫先生 (なかやま こうほ)

「現(xiàn)代(いま)に生きるいけばな」を模索する流派、未生流中山文甫會(huì)の三代目會(huì)長(zhǎng)。書や陶蕓、音楽など異分野とのコラボレーションにも積極的に取り組んでいる。(公財(cái))日本いけばな蕓術(shù)協(xié)會(huì) 常任理事

撮影場(chǎng)所:ダイワハウス花博xevoΣ展示場(chǎng)