コラム vol.297

コラム vol.297將來世帯予測はどのくらい正確か?予測データを疑え

公開日:2019/08/30

POINT!

?日本の將來の人口減少は少しずつ遅くなっている

?日本の將來世帯數予測も減少するポイントが遅くなっている

賃貸住宅需要予測に欠かせない將來世帯數予測

住宅需要?賃貸住宅需要予測において、人口や世帯の推移はとても重要な論點です。特に、賃貸住宅需要予測では將來世帯數、ワンルーム賃貸物件では単獨世帯數が重要になってきます。

日本の將來人口?將來世帯數の予測を発表しているシンクタンクはいくつかありますが、最も著名でメディアも多く引用しているのは、國立社會保障?人口問題研究所の予測データです。この國立社會保障?人口問題研究所の起源は昭和14年にまで遡ります。舊厚生省の研究機関として発足し、その後1996年に社會保障問題研究所と統合され現在に至っています。

將來予測は少しずつ変化する

こうした公的機関が予測するデータを基に、メディア等は報道していますが、同じ予測データを定點観測していると、変化に気づきます。その例として人口?世帯に関するデータを見ていきましょう。

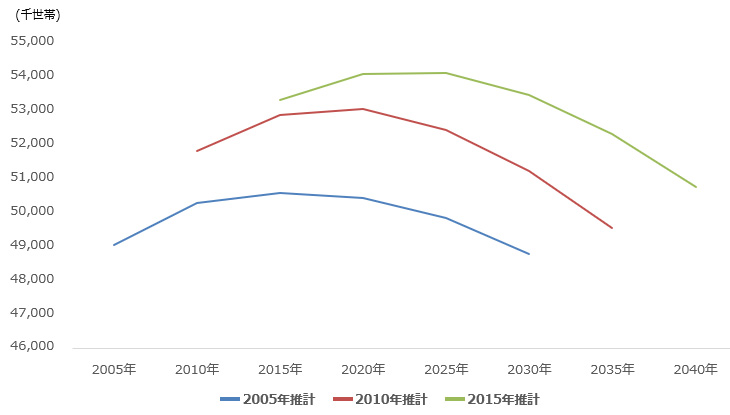

図1は、國立社會保障?人口問題研究所が予測している日本の將來人口推計です。青線が2005年に予測された(発表された)もの、赤線が2010年に予測されたもの、緑線は2015年に予測されたものです。

それほど大きな違いは見られませんが、線が徐々に右にずれていて、日本の人口減少は少しずつ遅くなっています。

(図1)全國 將來人口推計の変化

國立社會保障?人口問題研究所「日本の將來推計人口」より作成

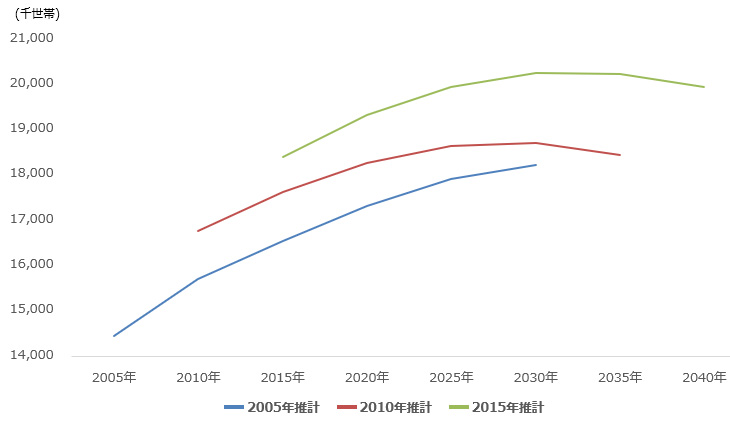

次に、世帯數の將來予測を見てみましょう。線の色は図1と同じです。

(図2)全國 將來世帯數推計の変化

國立社會保障?人口問題研究所「日本の世帯數將來推計」より作成

日本の將來世帯數の予測も、減少するポイント(つまりピーク時)がだんだん遅くなっています。2005年の予測ではピークが2015年頃でしたが、2015年の予測では2025年頃になっています。2005年時の予測と2015年時の予測では、 2030年の數値に500萬世帯の差が生じています。かなり大きな差があります。

このように世帯の予測は、このように発表されるたびに増える(減少スピードが遅くなる)傾向にあります。

さらに、大きな差があるのが、単獨世帯の將來予測です。

(図3)全國 將來単獨世帯數推計の変化

國立社會保障?人口問題研究所「日本の世帯數將來推計」より作成

図3は単獨世帯數の將來予測です(線の色は同様)。

日本國內の単獨世帯數は、今後かなり増加します。2005年時の予測でも勢いよく増加することが示されていますが、実際はその予測を大きく上回るスピードで増加しました。これまで3つの図表は5年単位ですが、2018年時の予測では2015年(緑線)よりも今後単獨世帯は増えることが示されています。その予測では単獨世帯數のピークは2043年頃となっており、今から約25年後ということになります。

このように、日本における世帯數は、予測に比べて減少していないようです。その要因のひとつは、単獨世帯數の増加が、ものすごい勢いで進んでいることにあると思われます。

単獨世帯數が増える主な要因はいくつかあります。

1)団塊世代が後期高齢者になり始めて、男女の平均壽命に差があり、死別すると単獨世帯になること

2)生涯未婚率があがっていること

3)離婚が増えてていること

4)晩婚化が進んでいること

1)については団塊の世代の多くが壽命を迎えればなくなる要因ですが、2)~4)については、今後ますますその傾向が大きくなるものと思われます。

このように考えると、単身用の住宅のニーズはますます高まるものと思われます。