~宮城蔵王からこんにちは~ 「 秋の令月、伊勢?熊野詣 」

- 更新日:2019年11月16日

- カテゴリ:オーナー日記

その45「 秋の令月、伊勢?熊野詣 」

みなさま、こんにちは。深まる秋を、どんなふうにお過ごしでしょうか。

今年は、平成から令和への御代代わりという、日本國にとって大きな節目の年となりました。即位に伴う一連の儀式の厳粛さ、華やかさに、日本國中が湧いています。10月には即位禮が執り行われました。11月には天皇皇后両陛下が、皇祖神である、「天照大御神」を祀る伊勢神宮へ、即位のご報告にいらっしゃるそうです。

「いい機會だから、私達も伊勢神宮へお參りに行こうじゃないか。」

とばかりに話がまとまった、40年來の友人5人と私を加えた総員6人は、秋晴れに恵まれた3日間、伊勢神宮へ、そしてついでと言ってはバチが當たるかもしれませんが、熊野へ行ってまいりました。

伊勢神宮のことを、勉強したり調べたりすればするほど、驚くことばかりです。お社は、なんと125社もあるんだそうです。その中でも中樞と言えるのが、「天照大御神」を御祭神として祀る、內宮と呼ばれる皇大神宮。この橋は、內宮への玄関口である宇治橋です。

今年は、いつにもまして特別な年だからでしょうか、大勢の參拝者が訪れていました。(いつでも大勢訪れているのかもしれませんけれど。)

こちらは、本來一番先にお參りするとされる、外宮、すなわち豊受大神宮です。御祭神の、「豊受大御神」は、「天照大御神」のお食事係として伊勢に迎えられた食の神様なんだそうです。「天照大御神」のために、せっせとお食事を作っているお姿を想像すると、なんだか微笑ましく思えますね。(畏れ多い話ではありますが。)

地味なお色のお社ですが、木立に守られ、澄み渡る青空に抱かれて、祝福されているかのようです。

さて、次の日は、伊勢から約150キロ離れた熊野方面へ向かいました。熊野古道周辺が世界遺産に登録されて、もう15年になるそうです。今回の私たちの旅の目的は、お伊勢さんに続いて熊野の神社にお參りすることですから、名所舊跡見學はほどほどに、熊野大社へと向かいました。熊野大社といっても、一社だけではなく、熊野那智大社?熊野本宮大社?熊野速玉大社と、3大社があります。

こちらの寫真は、熊野那智大社のご神木です。

かなりの大木で、胎內めぐりができましたよ。すぐそばには、有名な那智の滝があり、雄大な姿を見せていました。

こちらは、熊野本宮大社に祀られている、「八咫烏」のポストです。日本サッカー協會のシンボルマークになって久しいことから、抜群の知名度を誇っていますね。サッカーボールも、多數奉納されていました。この、八咫烏ポストに郵便物を投函すると、特別なスタンプを押してくれるそうです。

八咫烏は、神武天皇東征の際に、熊野から大和の國へ道案內をしたことから、ここ熊野で祀られているようですが、れっきとした「八咫烏神社」というのは、奈良県にあるそうです。そちらにも、行ってみたくなりました。

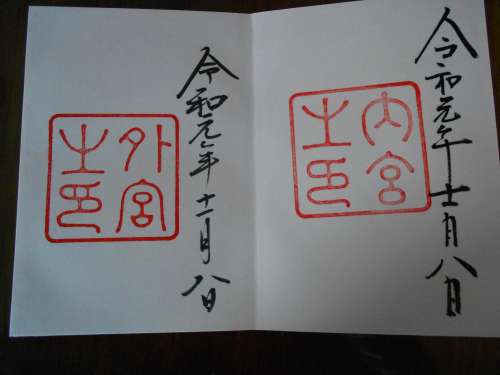

神社にお參りして、御朱印をいただくことが、靜かなブームになっている、と耳にしたことがあります。今回の旅行では、6人のメンバー中、1人が御朱印帳を持參して、行く先々の神社で御朱印をいただいてました。それをずっと見ていた他の5人は、旅も終わるころになって、自分たちも御朱印をいただきたくなってしまいました。なんで、もっと早く気づかなかったかーと、言ってみたところで、全く後の祭りでございます。20箇所以上の神社をお參りしたのに、もったいないことをしました。それでも気を取り直し、どうせなら、御朱印帳は「天照大御神」がおわします內宮で購入しようと決めました。帰る日當日、內宮?外宮に再度のお參りです。そのときにいただいた御朱印が、この寫真です。

不思議なもので、御朱印をいただくことで、神社や、そこに祀られている神様が、とても身近に感じられるようになりました。順序が逆だろ、と言われれば、確かにそうなのですが、手段はともかく、結果的に、日本國と日本人を守ってくださっている八百萬の神々を近しく感じることは、とても大事なことだと思います。あっという間に時は過ぎ、旅は終わり、みんなそれぞれの自宅へ帰りました。ある友人は、さっそく地元の神社へお參りして、御朱印をいただいてきたとか。

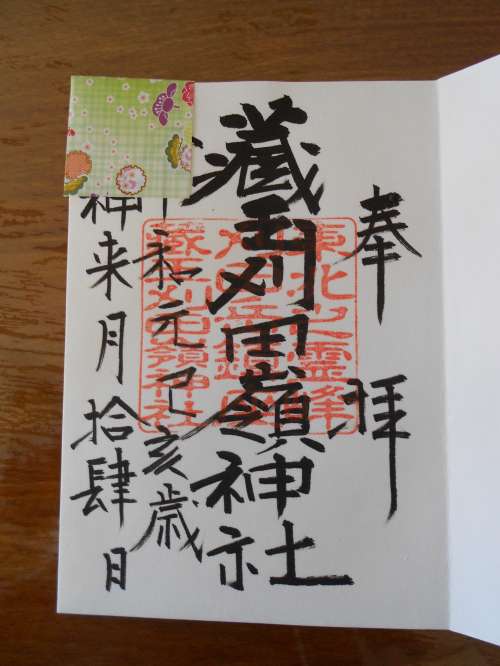

私も負けてはいられません!蔵王町の刈田嶺神社にお參りし、御朱印をいただいてきました。左上には、折り紙のしおり付きです。刈田嶺神社の御朱印はここだよ、と教えてくれます。神社によっていろんな特徴があるようで、それを知るのも楽しみになりました。みなさま、蔵王においでの際は、旅のお供に御朱印帳をお持ちになり、刈田嶺神社を參拝されてはいかがでしょうか。

刈田嶺神社:當リゾートより約1.5km

(寫真は令和元年11月撮影)