平安の昔、都で名を馳せた霧島のブランド-臺明寺?日枝神社の「青葉の笛」

- 更新日:2013年04月06日

- カテゴリ:周辺情報

今回は、少し鄙びた処に桜を見に行こうと霧島市國分の「臺明寺渓谷公園」へ出かけてきました。

今回は、少し鄙びた処に桜を見に行こうと霧島市國分の「臺明寺渓谷公園」へ出かけてきました。

自然の作り出したおう穴。渓流によって表面が滑らかに削られた石畳の上を清流がすべるように流れています。周辺には滝や遊歩道、広場、トイレなどが整備されていて、親水性を考えた公園は、夏に子どもたちを連れてくると楽しい遊び場になると思います。

誰もいない園內(nèi)の護岸は、桜吹雪が舞い散り中々の風情を醸し出していました。

臺明寺の名前平安の昔、都で名を馳せた霧島のブランド-臺明寺?日枝神社の「青葉の笛」

臺明寺の名前平安の昔、都で名を馳せた霧島のブランド-臺明寺?日枝神社の「青葉の笛」

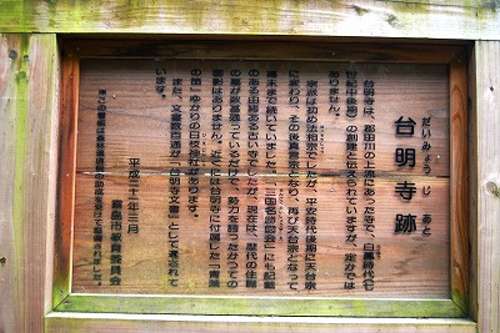

の由來はその名の通り、平安時代に建立され江戸時代末期まで、この地區(qū)に存在したお寺の名稱です。今は跡形もなく説明だけの看板と護岸に大きな巖が殘っているだけでした。

臺明寺はそれぞれの時代に宗派を変えたこともありましたが、最終的には比叡山の流れを汲む天臺宗でした。當時の臺明寺は一種の大學校のようなもので、俗世を離れ厳しい戒律の中で修行をし、高僧の講義を受けていました。周囲には學僧たちの宿坊があり、その學僧の數(shù)は200名にも及んでいたというから、かなり大きなお寺だったようです。江戸時代まで続いた臺明寺は明治の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)により跡形もなく消えてしまいました。

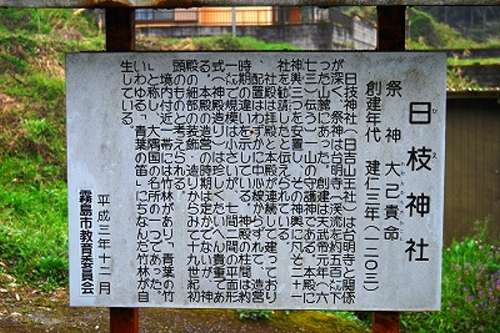

この臺明寺に付隨してあったのが「日枝神社」。境內(nèi)には青葉竹、俗に臺明竹といわれる竹林があります。平安時代には笛の材料として宮中に貢納されていました。源平合戦の一ノ谷で敗れた平敦盛が秘蔵していた笛もこの青葉竹(臺明竹)であったことが「平家物語」の中でも著されています。明治時代にはこの話をテーマとした“青葉の笛”が文部省歌となったこともあったそうです。

この臺明寺に付隨してあったのが「日枝神社」。境內(nèi)には青葉竹、俗に臺明竹といわれる竹林があります。平安時代には笛の材料として宮中に貢納されていました。源平合戦の一ノ谷で敗れた平敦盛が秘蔵していた笛もこの青葉竹(臺明竹)であったことが「平家物語」の中でも著されています。明治時代にはこの話をテーマとした“青葉の笛”が文部省歌となったこともあったそうです。

平安の都で名を馳せた笛が、鄙の集落で見つけた神社の竹だったとは???。

青葉の笛。あの牛若丸が京の五條の大橋で武蔵坊弁慶と初めて出會った時に吹いた笛かもしれませんね。

臺明寺渓谷公園

〒899-4302

霧島市國分臺明寺

電話0995-45-5111(霧島市観光課)

■交通アクセス 霧島高千穂リゾートランドより約18㎞(車で約27分)

■上記の寫真は平成25年3月に撮影されたものです。