大和朝廷に抵抗し続けたもう一つの民族-「隼人族」

- 更新日:2013年04月12日

- カテゴリ:歴史

大和朝廷に抵抗し続けたもう一つの民族-「隼人族」

九州南部の人々は7世紀後半ごろから隼人と呼ばれていたました。5世紀末ごろから徐々に大和朝廷の影響が浸透していましたが、大寶律令が施行された時點でも依然として律令支配の及ばない地域でした。そこで720年3月、大和朝廷は隼人の征討にあたらせました。

隼人は大和朝廷の支配に抵抗、初代大隅國司を殺害されたことに憤怒し、大伴旅人を將軍に1萬人ほどの兵隊を南九州に送ります。

隼人は大和朝廷の支配に抵抗、初代大隅國司を殺害されたことに憤怒し、大伴旅人を將軍に1萬人ほどの兵隊を南九州に送ります。

720年、現在の霧島市國分平野の一帯が舞臺となり、大和朝廷が隼人族を鎮圧したのが「隼人の亂」と呼ばれる事件です。隼人側は數千人の兵が集まり7ヶ所の城に立て籠もったそうです。これに対して大和朝廷側は九州各地から1萬人以上の兵を集めました。大伴旅人らは九州の東側および西側からの二手に分かれて進軍し、6月18日には5ヶ所の城を陥落させたと朝廷に報告しています。

1年半近くにわたった戦いは隼人側

の敗北で終結し、721年7月8日、勝利した朝廷軍は隼人の捕虜を連れて都に戻りました。隼人側の戦死者と捕虜は合わせて1400人であったと伝えられています。以後、隼人の組織的な抵抗はなくなり最終的には強制的に中央に移住させられ、守護人(まもりびと)として宮殿の警備をする仕事や竹製品作りの仕事に従事させられました。

霧島市隼人町には、隼人の亂に関係する史跡として「隼人塚」(國指定史跡)があります。高さ約3mの丘(盛土)の上に、多重石塔3基と、四天王石像4體が立っています。

霧島市隼人町には、隼人の亂に関係する史跡として「隼人塚」(國指定史跡)があります。高さ約3mの丘(盛土)の上に、多重石塔3基と、四天王石像4體が立っています。

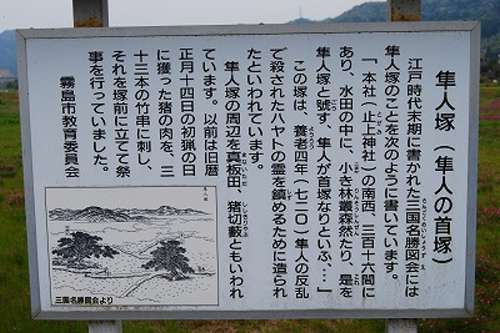

また、國分重久地區にある止上神社近くにも、隼人の亂の激戦地になったと云われる「隼人塚」があります。この地區の住民は、毎年1月14日に捕れた豬の肉を33本の竹串に刺し、鎮霊祭を行っていたそうです。

大分県宇佐市の宇佐八幡宮では、現在もこの隼人の亂で亡くなった隼人族の霊を慰めるために放生會(ほうじょうえ)が行われます。また、隼人族の最後の首長こそ曽於市に伝わる「彌五郎どん」だと云われています。

大分県宇佐市の宇佐八幡宮では、現在もこの隼人の亂で亡くなった隼人族の霊を慰めるために放生會(ほうじょうえ)が行われます。また、隼人族の最後の首長こそ曽於市に伝わる「彌五郎どん」だと云われています。

撮影日時:全て平成25年4月撮影

隼人塚(霧島市隼人町)

〒899-5106

霧島市隼人町內山田287-1

隼人塚史跡館

電話0995-43-7110

■交通アクセス:ロイヤルシティ霧島妙見臺より約10㎞(車で約15分)

隼人塚(國分重久)

〒899-4301

霧島市國分重久1896(止上神社)

より西南へ600メートルの水田の中

■交通アクセス:ロイヤルシティ霧島妙見臺より約7㎞(車で約11分)