「?夏も近づく八十八夜~野にも山にも若葉が茂る~?」と唱歌にあるように、もうじき立春から數(shù)えて八十八日目、一番茶の茶摘の時(shí)期です。

お茶がひと冬越えて栄養(yǎng)を蓄え、今年初めて新芽を出す4月~5月。滋味も香味も豊かな良質(zhì)の茶葉を摘むことができるそうです。古くから八十八夜に摘んだお茶の葉は極上とされ、八十八と末広がりで縁起の良いこの日にお茶を飲むと壽命が延びるといわれてきました。

お茶がひと冬越えて栄養(yǎng)を蓄え、今年初めて新芽を出す4月~5月。滋味も香味も豊かな良質(zhì)の茶葉を摘むことができるそうです。古くから八十八夜に摘んだお茶の葉は極上とされ、八十八と末広がりで縁起の良いこの日にお茶を飲むと壽命が延びるといわれてきました。

また、一年間無(wú)病息災(zāi)で元?dú)荬诉^(guò)ごせる、長(zhǎng)生きできる等、縁起のよい言い伝えもあります。晩春から初夏にかけて茶の新芽が伸びる時(shí)期に、新芽を摘み取る農(nóng)作業(yè)は、日本の伝統(tǒng)的な風(fēng)物詩(shī)でもあります。

また、一年間無(wú)病息災(zāi)で元?dú)荬诉^(guò)ごせる、長(zhǎng)生きできる等、縁起のよい言い伝えもあります。晩春から初夏にかけて茶の新芽が伸びる時(shí)期に、新芽を摘み取る農(nóng)作業(yè)は、日本の伝統(tǒng)的な風(fēng)物詩(shī)でもあります。

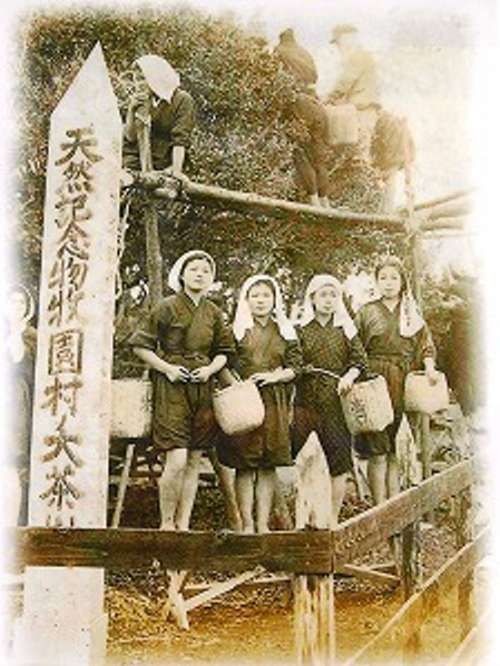

今では機(jī)械化が進(jìn)み、絣の著物に頭に手ぬぐい、赤い前掛け姿の茶摘み娘は見(jiàn)られませんが…。

霧島市は県內(nèi)有數(shù)の茶どころ。霧島連山の麓が「霧島茶」のふるさとです。地名の由來(lái)にあるように、霧島市の高地では季節(jié)によって霧が大変多いので、この地で育つ茶樹に天然のミストとしてかかることによって、品質(zhì)のよいお茶ができるとか。またこの土地が持つ、ミネラル豊富な土壌、山から湧き出る清らかな水、寒暖の差が激しい気候など、良質(zhì)なお茶づくりの條件を満たしているそうです。地域には、數(shù)多くの茶栽培農(nóng)家や製茶工場(chǎng)があり、昔から香り高いお茶を育んできました。あまり知られていませんが、過(guò)去に天皇賞、農(nóng)林水産大臣賞、産地賞などをたびたび受賞しています。平成22年度の第64回全國(guó)茶品評(píng)會(huì)では、普通煎茶30キロ部門で産地賞1位を獲得し、平成23年度65回全國(guó)茶品評(píng)會(huì)でも、2年連続の産地賞1位を受賞したほどです。

霧島市は県內(nèi)有數(shù)の茶どころ。霧島連山の麓が「霧島茶」のふるさとです。地名の由來(lái)にあるように、霧島市の高地では季節(jié)によって霧が大変多いので、この地で育つ茶樹に天然のミストとしてかかることによって、品質(zhì)のよいお茶ができるとか。またこの土地が持つ、ミネラル豊富な土壌、山から湧き出る清らかな水、寒暖の差が激しい気候など、良質(zhì)なお茶づくりの條件を満たしているそうです。地域には、數(shù)多くの茶栽培農(nóng)家や製茶工場(chǎng)があり、昔から香り高いお茶を育んできました。あまり知られていませんが、過(guò)去に天皇賞、農(nóng)林水産大臣賞、産地賞などをたびたび受賞しています。平成22年度の第64回全國(guó)茶品評(píng)會(huì)では、普通煎茶30キロ部門で産地賞1位を獲得し、平成23年度65回全國(guó)茶品評(píng)會(huì)でも、2年連続の産地賞1位を受賞したほどです。

その霧島茶のルーツとも言えるのが、かつて霧島の牧園地區(qū)にあった樹齢300余年の大茶樹です。江戸時(shí)代初期に植樹され、高さ約4.5メートル、枝張りが南北に9.6メートル、東西に7.5メートルにも達(dá)するほどに成長(zhǎng)したその木は「霧島大茶樹」と呼ばれていました。大茶樹から採(cǎi)れた煎茶は“不老長(zhǎng)壽のお茶”として珍重され、霧島神宮などに奉納されていたそうです。

その霧島茶のルーツとも言えるのが、かつて霧島の牧園地區(qū)にあった樹齢300余年の大茶樹です。江戸時(shí)代初期に植樹され、高さ約4.5メートル、枝張りが南北に9.6メートル、東西に7.5メートルにも達(dá)するほどに成長(zhǎng)したその木は「霧島大茶樹」と呼ばれていました。大茶樹から採(cǎi)れた煎茶は“不老長(zhǎng)壽のお茶”として珍重され、霧島神宮などに奉納されていたそうです。

現(xiàn)在は、この大茶樹から挿し木をして成長(zhǎng)したという「二代目?霧島大茶樹」が現(xiàn)存しています。こちらも樹齢およそ130年、高さ約4.5メートル、枝張り約6メートルと大きなもので、霧島茶のシンボルとして地元の皆さんから大切に守られています。

霧島大茶樹公園

霧島市牧園町持松690-2

■交通アクセス ロイヤルシティ霧島妙見(jiàn)臺(tái)より約4km(車で約6分)

■上記の寫真はすべて平成24年4月に撮影されたものです。