その昔、川とともに栄えた霧島の國際交易都市 ― 霧島市國分中央界隈

- 更新日:2011年10月31日

- カテゴリ:歴史

今から400年以上も前、薩摩藩と明國(14世紀~17世紀の中國)との貿易は盛んでした。他に琉球、朝鮮、アジア以外にもヨーロッパなど鉄砲やキリスト教の上陸地として、西洋にも開かれた玄関口を確保し、貿易によって巨萬の富をあげたとされます。その薩摩の貿易港の一つは、錦江灣の最奧に位置する霧島市國分にもありました。當時、島津氏が進めていた海外貿易の港灣の一部として、琉球や中國をはじめとする貿易船が、錦江灣から遡上してきていたということから、かなりの川幅があったことが窺えます。錦江灣へ迫りだした巨大な河川から入ってきた渡來船は、様々な人や物資をこの地まで運び、また異國へ運ばれていきました。舞鶴城の城下町、その賑わいは國際色豊かなことだったでしょう。

今から400年以上も前、薩摩藩と明國(14世紀~17世紀の中國)との貿易は盛んでした。他に琉球、朝鮮、アジア以外にもヨーロッパなど鉄砲やキリスト教の上陸地として、西洋にも開かれた玄関口を確保し、貿易によって巨萬の富をあげたとされます。その薩摩の貿易港の一つは、錦江灣の最奧に位置する霧島市國分にもありました。當時、島津氏が進めていた海外貿易の港灣の一部として、琉球や中國をはじめとする貿易船が、錦江灣から遡上してきていたということから、かなりの川幅があったことが窺えます。錦江灣へ迫りだした巨大な河川から入ってきた渡來船は、様々な人や物資をこの地まで運び、また異國へ運ばれていきました。舞鶴城の城下町、その賑わいは國際色豊かなことだったでしょう。

この河川の中央には、巨大な中洲が形成され、そこでは葉タバコの実験プラントも試みられていたそうです。

港の近くには唐人が居住していた「唐仁町」があり、その子孫は林氏を名乗りました。林氏の祖、林鳳山は明國の高官でしたが國亂を避けて日本に渡り、薩摩藩主、島津義久に言われてここ唐仁町に移り住んだとされます。ピーク時の居留者総數は469名にも上りました。今の人口比率に例えるとかなりの人數です。

港の近くには唐人が居住していた「唐仁町」があり、その子孫は林氏を名乗りました。林氏の祖、林鳳山は明國の高官でしたが國亂を避けて日本に渡り、薩摩藩主、島津義久に言われてここ唐仁町に移り住んだとされます。ピーク時の居留者総數は469名にも上りました。今の人口比率に例えるとかなりの人數です。

琉球との交易による砂糖などの流入や明人の技術という條件が重なり発達した唐仁町は現在の國分地區の商業の原點の地となりました。製菓業も江戸時代にここで始まったとされています。

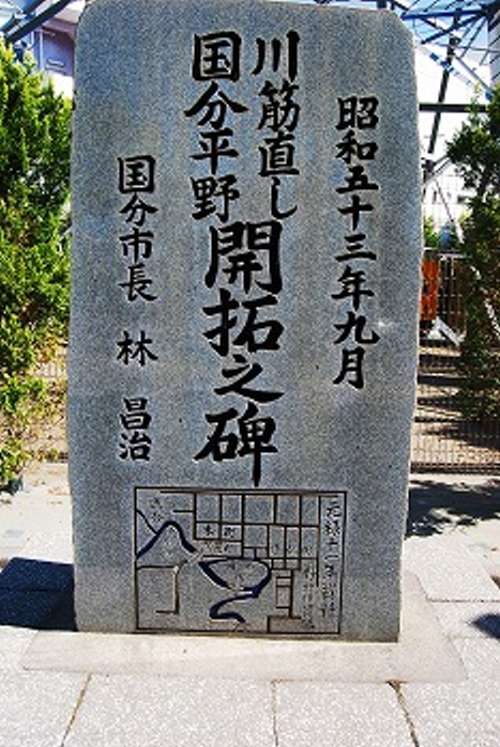

しかし、この川は大雨や臺風の季節になると、たびたび氾濫して地域住民を困らせていたそうです。その後、薩摩藩の治水と新田開発を併せた事業により、1662年から1666年にかけて、藩の総力を挙げ川筋直しの大工事が行われました。これによって誕生した人工の河川が霧島市の平野を南北に貫流する現在の「天降川」になったのです。

巨大河川と共に貿易で栄えた國分中央界隈には、現在も「川跡(かわと)」という地名や、河川を往來する船に給水していた井戸の跡、いり船旅館跡など現代の今でもその名を殘し、川跡地區は、霧島市屈指の飲食店街となって夜の町を賑わせています。

國分川跡地區(霧島市役所付近)

霧島市國分中央三丁目45-1

■交通アクセス ロイヤルシティ霧島妙見臺より約10㎞(車で約15分)

上記の寫真はすべて平成23年10月に撮影されたものです。