【オーナー日記】#10 東北の夏祭り

- 更新日:2014年08月11日

- カテゴリ:オーナー日記

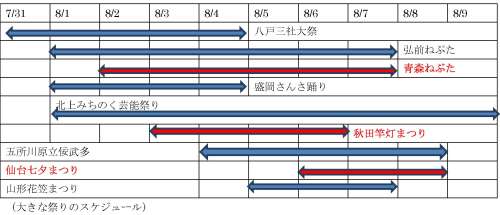

(大きな祭りのスケジュール)

先駆けの八戸三社大祭は前夜祭で山車27基の出來栄えが表彰され、地方新聞には全基が寫真入りで紹介されていた

巷の話では小さな町や村ではこの山車を買って使うのだという。もともとはもっと遅い時期の祭りだったという

山車の見本市か展示即売會か? 道の広さや電線の高さに応じて、自在に変化するらしい。27基に神輿も入り壯観らしい。來年は是非この目で見てみたい

盛岡さんさ踴りは東北3大祭りと言われる、“仙臺七夕”、“青森ねぶた”、“秋田竿燈”には入込數では及ばないものの、和太鼓同時演奏3437人で世界記録に認定されるなど、盛岡を中心に周囲の市町村が參加して盛大に行われるお祭りである

今年は、8月1日~4日までの4日間、18時~21時まで。盛岡市中央通の市役所前を出発、駅方向に600メートルのパレード。4日間で256団體が參加するという

初日は金曜日で混雑の少なさを見込んで歩道で見學した。この日のTVでは、初日52団體、6700人が參加したという

さんさ踴りに參加してくる団體は町內會、企業、學校(大學~幼稚園まで)など、さまざまである。踴りも地區により振付がいろいろあるが、手踴り自體それほど特徴のあるものではない。歌もあまり聞こえてこないが、鐘に合わせて抱えた和太鼓を打ち鳴らしながら踴る行進は小気味のいいものだった

パレードはかなりのスピードで進んでいく。追い立てられているようだった。このスピードは企畫者によるものだろうが踴りの優雅さや參加者の満足感はかなりそがれるに違いない

パレードが終わると至る所で見物者も入って輪踴りが始まる。さんさ踴りに限らず、これが本來の姿なのだろう。観光資源としてのパレードなのかもしれない。近隣の3つの小學校の校庭は各200臺の観光者用無料駐車場になっていた

案內のパンフレット等に記されているさんさ踴りの由來を見ると、なかなか面白い 。

。

「昔、羅剎という鬼が悪さをしていた。困り果てた住民が三ツ石神社の神様にお願いして懲らしめてもらった。鬼はこの神社の大きな巖につながれた。その後、鬼は改心し、もう悪さはしないと繋がれた巖に証拠の手形を押して、もうここには來ないと約束して解放されたという。住民は神様に感謝してさんささんさと言って踴った」という 。

。

「昔、羅剎という鬼が悪さをしていた。困り果てた住民が三ツ石神社の神様にお願いして懲らしめてもらった。鬼はこの神社の大きな巖につながれた。その後、鬼は改心し、もう悪さはしないと繋がれた巖に証拠の手形を押して、もうここには來ないと約束して解放されたという。住民は神様に感謝してさんささんさと言って踴った」という

この短文の中に3つのキーワードがある

1. 巖に押した鬼の手形??????“巖手県”の語源だという

2. 鬼の“もう、ここには來ない”という約束???不來方(こずかた)

→盛岡城址公園の城は不來方城だったと思う

→盛岡城址公園の城は不來方城だったと思う

3. 住民が神に感謝してお供えをして“さんささんさ”と言いながら踴った

???さんさ踴りの起源

???さんさ踴りの起源

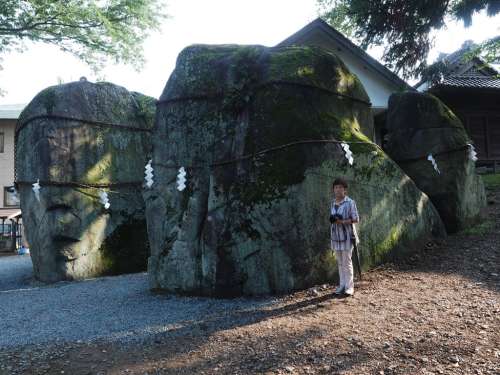

これらの起源とされる三ツ石神社はパレードの起點からほど近いところ(北山地區)にあった。寫真の通り大きな巖が3つあり、參拝したのが祭り當日だったので町內會の參加者が集まって寫真に納まるところだった

現在、神主さんは不在で、隣のお寺が管理しているようだ。辺りには立派なお寺の建物がいくつもある

(三ツ石神社の石と鬼の手形の模寫)

この地方の祭りを見ていると、小さな子ども、特に5~6歳以下の參加が目を引く。なにか大人と同じ思い、同じ責任感を持って一生懸命に頑張っているように感じられる

大人に負けない迫力があり、かわいらしくもある。県北の軽米の秋祭り(9月)でも、同じ感動を受けたことがあり、八戸のこどもエンブリ然りである。8月3日に軽米の夏祭りで“ナニャドヤラ”踴りのパレードを見たが同様だった。決して華美ではないが生きる力がみなぎっている

(8月3日、軽米町のナニャドヤラ踴りの會場にて)

※掲載の寫真は全て平成26年8月撮影

<盛岡市中央通> リゾートより約43km

<三ツ石神社> リゾートより約41km

<軽米町> リゾートより約83km

※オーナー日記は當社からの依頼により、オーナー様の日々の生活の情報をご提供いただき、當社スタッフが更新を行なっています。